シューベルトの交響曲まとめ

フランツ・シューベルト(1797年1月31日 - 1828年11月19日)の交響曲には完成されたもの7つといくつものスケッチや断片があって、その大半はベートーヴェンが交響曲第8番を作曲してから第9番を作曲するまでの約10年間に作られている。

むかしの楽曲解説とかだとなんか「ベートーヴェンの交響曲の多大な影響のもと習作の域を出ない交響曲を6つ作り、最後に並びうるレベルのものを1つないし2つ作った」風な書かれ方が多かった(主観)けど、自分で聴いてみた感じベートーヴェンの少なくとも交響曲の影響はあくまで限定的で、どちらかといえばハイドンやモーツァルトの交響曲を模範としている印象が強かった。ベートーヴェンだと交響曲よりはむしろ初期の弦楽四重奏曲やピアノ・ソナタあたりの影響が強そう。

初期交響曲6つに関してもいかにも習作っぽいのは第1番くらいで、どれもシューベルト特有の旋律の良さだけのものではなく、しっかりした構成とときにそこから逸脱してもみせる知的な面白さやセンスの良さが備わっていて、そもそもの方向性からしてベートーヴェンと比べてああだこうだ言うのはナンセンスという気もする。

まあ正直そういう自分自身19世紀初頭のヨーロッパで本来メインストリームだったはずの作曲家たちの作品を知らなすぎて、青年シューベルトのものがそれらと比べてどんな具合だったのか、またベートーヴェンがそこからどの程度「浮いた」存在だったのか想像がつかないのであんまりあれこれ言えないのですが。

File:Schubertiade 1997c back (detail).jpg - Wikimedia Commons

作品

-

ニ長調 D 2B/997

1811年に当時14歳のシューベルトが試作した交響曲の断片で、30小節程度の序奏と第1主題を含むスケッチらしい。ピアノかなにかでさらっと弾いてみせてる動画でもないかなーと思ったけど見つかりませんでした。

-

第1番 ニ長調 D 82

1813年。シューベルト16歳の作品で、ベートーヴェンの交響曲第7番と同時期にあたる。

モーツァルトやハイドンの影響を素直に反映した作風。ウィーン古典派の交響曲らしいしっかりした構造がすでに十分備わっていて、演奏にもよるけど第1楽章序奏から吹き上げるようなフルートが目立ち、弦と管のあいだに微妙な音のぶつかり合いがあったり、再現部に序奏まで含まれたりといった創意工夫がある。

トランペットやファゴットにはけっこう過酷らしい。

-

第2番 変ロ長調 D 125

1814年から15年頃。このひと2番でいきなり傑作をものにしてません?

弦が細いフレーズを執拗に繰り返してニュアンスの変化を積み重ねながら全体を駆動していくシューベルトの交響曲の特徴がここでいきなり完成の域に達していて、構成は後期交響曲よりかっちりとまとまりがあり、それでいて茶目っ気がある。個人的お気に入り。

第1楽章はいかにもモーツァルトの交響曲第39番のパロディな堂々とした序奏からはじまって軽快な弦の主題に入るのだけど、この弦の主題が楽章を通してひたすら展開され続ける。もう提示部のあいだからずっと展開しまくりでなんなら展開部より展開してるし、提示部にコデッタがついててしかも提示部の最初とおなじような入り方するもんだから自分が今どこにいるのか一瞬混乱するし、むかしの楽曲解説とかで「習作の粋を出ない」みたいに書かれてるのを真に受けて消化試合のつもりで聴きはじめるといきなり沼に引きずり込まれることに。

第2楽章は主題となるメロディが魅力的な変奏曲。

第3楽章のメヌエットはシューマンにも通じる重厚さがあったりなかったり。

第4楽章も第1楽章とおなじように提示部から主題を展開しまくった末にコデッタがつく。軽快な主題がたんたか展開していってけっこうな熱量に。 展開部は短いけどここにしか出てこない美味しい音形がある。

-

第3番 ニ長調 D 200

1815年。どの楽章の主題にも愛嬌があって第2番ほどには展開もしつこくない、楽しげな感じの曲。第2楽章が3部形式のアレグレットで緩徐楽章がないのは当時ベートーヴェンの「新作」だった交響曲第7番や第8番と共通。

全体的に木管がフューチャーされてるのだけど、このあたりシューベルトは当日この木管を誰が演奏する予定なのかわかっているうえで、そいつの顔を思い浮かべながら書いてるんだろうなって感じがある。シューベルトの交響曲は彼の生前どのように演奏されたかあるいはされなかったか不明な点が多くてこれも俺の妄想だけど。

第2楽章の主題がかわいくて好き。

第4楽章は盛り上がりつつちょっと陰りがあってモテそう。

-

第4番 ハ短調 D 417『悲劇的』

1816年。シューベルトが完成させた唯一の短調による交響曲で、『悲劇的』という副題も本人によるもの(形容詞副題をつけるのが流行ってたらしい)。

ハイドンの宗教的楽曲やベートーヴェンの弦楽四重奏曲の影響下にあるように思わせる作風ながらユーモアも忘れていない。

第1楽章では展開部に入ったと思ったらちょろっとやってすぐ提示部冒頭の第1主題そのまんまに戻ってしまい「えっ今ので展開部終わり?」と思わせてからあらためて第1主題の展開に取り掛かる。

第4楽章は憂いのある第1主題も弦と木管の掛け合いがユーモラスでそこからじわじわと陰っていく第2主題も秀逸。提示部の終結が妙に大げさな分コーダでもその構成がそのまま使われていて、楽曲の最後に鳴らされる音は第1楽章最初の音と共通。

実際のところはわからないけどシューベルトの場合、短調交響曲といっても宗教的なニュアンスは薄くあくまで表現上の理由でこの調性になったという感じがする。のちの交響曲ではトロンボーンもベートーヴェン以上に遠慮なく使いまくるし。

-

第5番 変ロ長調 D 485

1816年。後期の2曲以外では昔からわりと演奏や録音される機会が多い曲。

クラリネットやトランペットそれにティンパニを含まない小規模な編成で、楽曲自体これまでよりお行儀のいいこぢんまりとしたものになっている印象。

第4番までは展開に対するアイデアを形式という枠組みのなかにこれでもかと詰め込む傾向があったけど、ここではだいたいの要素がすんなりと心地よく流れていく。

肩の力を抜いた結果なのか、あるいはむしろこれ以前がわりと身内向けなうえでより外面を意識した結果だったりするのか。

-

第6番 ハ長調 D 589

1817年から1818年頃。第5番より調子が戻ってきたような、あるいはむしろ根本的な「枠のとり方」みたいなとこから変わったような感じの曲。

第4番までのかっちりした楽曲構造のなかにあれもこれも詰め込んでちょっとお兄さん枠が歪んでますよみたいなのと、第5番のこれなら余裕あるけど中身がちょっと寂しくない?みたいなの両方を踏まえたうえで、じゃあある程度中身を詰め込んでも余裕あるように枠の区切り方変えてみるか、みたいなアプローチの変化がある。

第1楽章は序奏にいろんな音楽的要素が含まれていておどろく。以降は至極まっとうなソナタ形式のやつで、第4番までってあんがい若気の至りだったのだろうかとか思っちゃうと足をすくわれかねない。コーダで急に盛り上がるのはロッシーニのパロディ?

第2楽章はABABとかそういう感じの形式(わかんないのかよ)で、Aでひっそり演ってると思ったらBでドカンとティンパニが鳴り響くびっくり系緩徐楽章。

第3楽章はシューベルト初のスケルツォ。いうて今までのもぜんぜん素直なメヌエットではなかったが。第2楽章にしろこの楽章にしろ、これまでより率直にベートーヴェンの交響曲からの影響を表出させているように感じる。特にティンパニの使い方とか。

第4楽章は掟破りのソナタ形式展開部抜き(そんな大げさな)。交響曲だとベートーヴェンの緩徐楽章に展開部抜きってのがいくつかあったけど、最終楽章でこういう構成なのがわりとびっくり。

シューベルトの以前の交響曲でちょくちょくあった「提示部で主題を展開しまくって展開部は短め」という構造に対する「ならいっそ展開部いらなくね?」という一種のブレイクスルーにも思えるが、楽曲自体は可愛らしい主題4つがそれぞれ展開しつつバトンを受け渡していく、演奏にもよるけどわりとすんなりした聴き応えのもの。

この展開部のないソナタ形式はたぶんロッシーニのオペラ序曲の構成から影響を受けたもので、シューベルトは今作より以前に2つの「イタリア風序曲」でもおなじ展開部抜きソナタ形式をやっている。

シューベルトと5歳違いのロッシーニはちょうどオペラをがんがん発表してヒットを飛ばしまくってる頃で、直近の2年間の作品には『泥棒かささぎ』や『セビリアの理髪師』も含まれる。

そういえばシューベルトのロッシーニやイタリアの音楽からの影響について言及されるときたまにサリエリ先生もイタリア人だしみたいなことが書かれるけど、サリエリってたしかに出身はヴェネツィア共和国ながら音楽的にはグルックのオペラ改革を引き継ぐ立場でロッシーニのスタイルには否定的なんじゃなかったっけ。それはそれとして実際会ったら速攻仲良くなったらしいが。

-

ニ長調 D 615

1818年頃に4ページ分ほど残された交響曲の断片のピアノによるスケッチ。イギリスの音楽学者ブライアン・ニューボールドがオーケストレーションを施した断章を聴くことができる。

第1楽章は序奏つきでゆうゆうとした感じに進み、提示部の終わりでそのままスパッと途切れる。

アレグレット楽章(第2楽章か第4楽章に相当したと思われる)はロマン派に踏み込んでる感じもある第1主題後半のメロディが素晴らしいんだけどそれ以降はなんかぱっとしない。

-

ニ長調 D 708A

1820年から21年頃に11ページ分ほど残された交響曲の断片のピアノによるスケッチ。これもブライアン・ニューボールドがオーケストレーションを施した断章を聴くことができる。

断片は4楽章分あって、第3楽章はほぼスケッチが完成している状態。

その第3楽章は第6番のいかにもベートーヴェンっぽい力押し系スケルツォから脱却を試みている様子がうかがえる。

他の3楽章はどれもだいたい提示部が出来上がってるような途中から迷走してるような具合。

-

ホ長調 D 729(旧第7番)

1821年頃。旧全集における第7番。総譜へのスケッチは完成しているものの、オーケストレーションは第1楽章の途中までしか行われていない状態。総譜へのスケッチといってもピアノ・スケッチを経ずいきなり総譜に書き出しただけで、一本の旋律しか書かれてない部分も多いらしい。

自筆譜の最後にはでかでかと「Fine」の文字が書かれており、「うお〜っ」と一気呵成に書き上げて「よっしゃ交響曲完成っ!!!」まで行ったらそこで途切れちゃった感に溢れていて味わい深い。

オーケストレーションまで完成した部分にはこのあと書かれた「未完成」や「グレイト」に先駆けてトロンボーンが導入されており、想定される編成がシューベルトの交響曲ではたぶん最大規模。

このスケッチをもとにオーケストラで演奏可能な状態に補完する試みは何度か行われていて、最初のバージョンはイギリスの作曲家ジョン・フランシス・バーネットが1881年に制作、1883年にロンドンの水晶宮で初演されたもの。これは次のワインガルトナー版より「シューベルトらしい」ものだったそうだけど、水晶宮の火事で楽譜が失われ現存しない。またこの版をもとに4手ピアノ版が制作されたものの、こちらも現存しないとか。

高名な指揮者で作曲家のフェリックス・ワインガルトナーが1934年に制作したバージョンは、1934年当時の「現代のオーケストラによる交響曲演奏」として過不足ないものにするために積極的に手を加えている印象。その結果シューベルトの交響曲にしては響きが立派だったり、一部の展開がまるっと違ってたり。なかなか趣向の凝らされたオーケストレーションで聴き応えもあり、これはこれでいいものだと思う。ただまあどちらかというと「ライネッケの弟子で19世紀後半から20世紀前半に活躍した音楽家であるワインガルトナーの編曲作品」という性質が強いものではある。ワインガルトナーはシューベルト没後100年を記念して作曲した自身の交響曲第6番に「未完成」第3楽章のスケッチを下敷きにした楽章を挿入してたりも。

本命のブライアン・ニューボールドは1982年にこの交響曲の補完版を制作していて、こちらは可能な限り余計な色付けを避け残されたスケッチに忠実であるよう心がけたものになっている。もちろんシューベルト本人だからこそできる「シューベルトらしさからの逸脱」は望むべくもなく、ワインガルトナー版ほど聴き応えのあるオーケストレーションでもない。しかし限られた素材と既存の「シューベルトらしさ」の組み合わせでできるだけ素材の味そのままを活かしていて、これはこれで十分楽しめるものに仕上がっている。これからこの交響曲を聴いてみようってひとは録音の選択肢的にもこれ一択になると思います。

以下はニューボールド版を聴いた印象。

じっくりとはじまる第1楽章の序奏からして秀逸で、転調による音風景の変化がとても効果的。序奏終盤のふと音が途切れるとこがまたいい。第1主題はこれまで似たような傾向のヴァイオリンによる軽快なもので、どうも第1楽章から展開部のないソナタ形式っぽい。

第2楽章はなんとも優美な緩徐楽章で、たぶんABAB+コーダみたいな感じ。2つの主題はいわゆる「第1主題と第2主題の関連性が高い」系のやつになっていて曖昧さが醸し出されている。これシューマンへの影響が大きかったりしないだろうか。

第3楽章はスケルツォ楽章で、弦の合奏でガシッと主題を提示したあとおなじものを木管でやるとコロッとかわいくなる。毎度ながらスケルツォとトリオそれぞれに単体でソナタ形式の構造と提示部リピートそして展開部以降リピートがある(ということをすっかり忘れててしばらく「なんか終わったと思ったらまたごちゃごちゃ演りだしたな……」てなってた)。

第4楽章は軽快ながらたおやかさもあるヴァイオリンによる第1主題が良い。第2主題はこの第4楽章第1主題と第1楽章第1主題の動機を取り合わせたような感じ。全体的に部分から部分への橋渡しでの盛り上げ方がちょっとくどいけど、いつものことと言えばいつものことか。

提示部以降の構造が聴いた感じちょっと特殊で「展開部を第1主題中心に行ったうえで再現部の第1主題を省略してる」のか「自分が展開部だと思ってたのはだいぶごちゃごちゃ展開してるけどあくまで再現部の第1主題部分で、展開部自体は省略されてる」のか自分にはわからない。どちらにしてもシューマンの先駆的な構造なんじゃないかとは思うんですが。基礎的な知識もなんもなしにただ漫然と聴いてたやつが「曲の構造も気にしながら聴くと楽しかったりするのでは?」と急に思い立つからこういうことになるんですな。

全体的に主題の良さと転調の絶妙さからくる優美な雰囲気が印象的な楽曲になっていて、これまで以上に楽章間をつらぬく共通の動機や主題と主題の関連性が意識されているように感じる。第三者による補完という限られた素材をやりくりして仕上げなきゃならない作業の性質上そう感じやすくなってる側面もあるかもしれないけど、それを言ったらそもそも古典派におけるソナタ形式とかって「最初に提示した素材をいかにやりくりして立派な作品に仕立て上げるか」ってゲームみたいな面があるわけで。

あと「未完成」や「グレイト」ほどではないけど演奏時間が第6番までより長めで、作曲者の体型のごとくじわじわと作品の規模が拡大傾向にあることがうかがえる。展開部が省略されるのは展開部を用意するまでもなく提示部や再現部で展開しまくってるから、みたいな。

-

第7番 ロ短調 D 759(未完成)

1822年。いわゆる「未完成」。シューベルトのどの完成済み交響曲より演奏や録音される機会が多いやつ。そういえば映画の『未完成交響楽』って観たことないんだけど、あれおなじような邦題でモノクロ時代と総天然色になってからの違う映画があるんだっけ。

オーケストレーションまで完了した演奏可能な状態の第1楽章と第2楽章、そして第3楽章のほぼ完成状態のピアノ譜と数十小節分のオーケストレーション済み総譜が残っている。つまりANGRAの1stの「Unfinished Allegro」はいやその楽章は完成してるじゃんとなるわけです。

完成品の2楽章はやたら深刻めいた第1楽章ともうどうにでもな~れの境地に至った第2楽章からなる。

第6番からいきなり今作に飛ぶと4年でシューベルトに一体なにがってなる作品だけど、ここまでの未完成3作を踏まえてみるとわりと納得感はある。しかし以前のように詰め込み気味に全体をまとめる構成からはかけ離れていて、ボソッとジョークを挟んだりするある種の余裕みたいな雰囲気も感じられない。

第1楽章はシンプルな低弦の序奏とそれに続く第1主題という有名な数十秒だけでこれまでとは違う空気をまとっていることがわかる。なんだろうメロディの感覚がそれまでの古典派的なものからもう一歩ロマン派的なものに踏み出していて、その結果現代人にとってより馴染みやすいものになった、みたいな面もあるんじゃないだろうか。

やさしげな第2主題がふと途切れて急激に荒れるD729序奏の応用編みたいなものも強烈。

そして展開部の、序奏とおなじ低弦からはじまりジリジリと切迫感を強めていきティンパニがやけに淡々と打ち込まれいよいよ…という、古典派の幾何学的な構築物としての展開部から離れたやたら劇的な展開。

ソナタ形式。こいつがアレグロじゃなくてアレグロ・モデラートで次の楽章がアンダンテじゃなくアンダンテ・コン・モートだからか、両者の速度設定をどのようにするか指揮者によってわりとまちまち。つまりANGRAの1stの「Unfinished Allegro」はいやアレグロじゃなくてアレグロ・モデラートじゃんとなるわけです。

第2楽章はABAB+コーダあるいはソナタ形式展開部抜き。

2つの主題はぼんやり虚空を眺めるようなほのあったかい第1主題と、もうどうしようもないことはわかってる物事に憂いたすえに呻きながらじたばたするような第2主題という、秀逸な旋律が多いシューベルトの緩徐楽章のなかでも特筆すべきもの。

コーダでそれまで第2主題への導入として出てきたヴァイオリンの音形から木管だけの第1主題に引き継がれ転調しつつ2回繰り返すとこはもうお手上げ。

この交響曲は有名作だけに古今東西(おもに大西洋の西側東側)多くの人物によって補筆が試みられてきた。

1928年にはアメリカのColumbia Recordsがシューベルト没後100年を記念して「未完成補筆コンクール」みたいなものを催していて、入賞したフランク・メリックによる第3楽章と第4楽章の録音が残ってたりもする。このメリックによるもの含め、シューベルトが残した第3楽章のスケッチはとくに参照していない補筆作品も多い。

なおこのコンクール自体は途中で条件が二転三転して結局「未完成の補筆」はナシとなり、優勝にはクット・アッテルベリの交響曲第6番が選ばれた。アッテルベリは賞金としてまとまった額を獲得し、第6番は「ドル交響曲」とも呼ばれるようになったとかなんとか。

ここではとりあえずブライアン・ニューボールドとおなじく音楽学者のジェラルド・エイブラハムによるものを扱います。

これは「そもそもこの交響曲は一旦完成してグラーツ楽友協会に提出されたが、その後で『キプロスの女王ロザムンデ』の音楽を短期間ででっち上げる必要ができたため急遽使えそうな第3楽章と第4楽章の楽譜を返してもらい、結果散逸した」という説に基づいて、第3楽章を残されたスケッチから補筆し第4楽章に調性が一致し形式的にも交響曲の最終楽章にふさわしい『ロザムンデ』間奏曲第1番を当てはめたものとなっている。

『キプロスの女王ロザムンデ』はヘルミーナ・フォン・シェジーによる戯曲で、彼女が台本を手掛け1823年10月25日にウィーンで上演されたカール・マリア・フォン・ウェーバーによる歌劇『オイリアンテ』の失敗を受けて、汚名返上を狙って1823年12月20日に初演された。

ということはつまり台本だの作曲だの振り付けだのリハーサルだの全部含めて2ヶ月未満という、ロッシーニやドニゼッティがオペラを何日で仕上げたみたいな逸話で感覚が狂いがちだけどふつうに考えてヤバい状況だったわけで、シューベルトは劇付随音楽を完成させるとともに序曲をほかの歌劇から流用して急場をしのいだが、その完成させた劇付随音楽のほうにもなにかしら既存のマテリアルからの流用が含まれていたとしたら?と言われるとたしかに説得力ある気がしてくる。

加えてシューベルトのほかの未完成交響曲のスケッチの状態からすると全楽章のスケッチを終えてからオーケストレーションに取り掛かるのが彼の基本的なやり方で、第3楽章のスケッチが途中の状況で第1楽章と第2楽章をオーケストレーションまで完成させていたというもの違和感があるといえば違和感がある。もちろん「なんとなく気が向いて第1楽章と第2楽章を完成させたけどそこで嫌気が差した」みたいな可能性も十分あるわけですが。

ちなみに『キプロスの女王ロザムンデ』自体は見事にコケたらしい。

第3楽章はスケルツォとトリオの主題の関連性が特徴っぽい。

第4楽章は前述の通り『ロザムンデ』間奏曲第1番。ソナタ形式で提示部に4つの主題があり、展開部は新しい主題が登場しつつ第1主題を中心に行われ、再現部では散々展開された第1主題は省略され第2主題からはじまる構成になっている。はず。

この最終楽章としての間奏曲第1番の構成は、第6番の「主題が4つあって展開部は省略」、D729の「展開部を第1主題中心に行ったうえで再現部の第1主題を省略」という2つの次に来るものとしてわりと説得力があるようにも思えるんだけどどうなんでしょう。

最初に補筆版を聴いたときはさすがに第2楽章から第3楽章にはいると違和感があったし最終楽章はなんか取り留めがない印象しかなかったけど、あらためて第6番やそれ以降の未完成作品の流れでこの補筆版を聴いてみると「いや実際完成してたらあんがいこんなバランスだったんじゃね?」と思えてきたりもする。慣れたことで麻痺してるだけかもしれんが。

あとはじめは取り留めがない印象だった間奏曲第1番がけっこう面白くて、いつのまにか展開部で新しい主題が出てきたりコーダの最後の最後で取ってつけたように明るくなるのをわくわくしながら聴き進める感じになってたというのもあるかも。

スイスの指揮者マリオ・ヴェンツァーゴは2016年にニューボールド=エイブラハム版に基づきつつ独自解釈を加えたあらたな補筆版を制作し自らの指揮で録音を行っている。

基本的にはニューボールド=エイブラハム版の内容に『ロザムンデ』バレエ音楽第1番(間奏曲第1番と共通の主題が使われてる)の要素を反映させた作りになっているけど、あきらかにヴェンツァーゴ自身の音楽家としてのひらめきを優先したような箇所もあってなかなかおもしろい。

第3楽章はニューボールド=エイブラハム版と共通の内容に加えて、トリオとして『ロザムンデ』バレエ音楽第1番後半のアンダンテ部分の主題も用いられていてる。つまりトリオが2つあって、あいだにスケルツォを挟まずスケルツォ-トリオ1-トリオ2-スケルツォという構成。他とくらべてぶっちゃけ音楽的に弱かったこの楽章に彩りを加えてる感じ。

第4楽章は間奏曲第1番が基本だけどオーケストレーション含めいろいろ違ってる。

初っ端からなんて説明すりゃいいのかよくわかんないんだけど、最初の序奏から提示部第1主題とその展開がバレエ音楽第1番とおなじで、それが一段落するとリピートしてあらためて序奏から再スタート、こんどは間奏曲第1番とおなじ展開で第2主題に繋がる構成になっている。

間奏曲第1番では再現部の第1主題が省略されていたけど、こちらは展開部の最後で一旦区切って再現部はしっかり序奏と第1主題からはじめる。

そして待ち受けるコーダにはこの版最大の特徴といっても過言ではない、おもむろに再登場する第1楽章序奏。…まあもうこれに関してはヴェンツァーゴさんがやりたかったのなら仕方ない、あれこれ言うのも野暮って感じ。

この版は第1楽章と第2楽章が「モデラートとはいえあくまでアレグロ」「コン・モートとはいってもあくまでアンダンテ」という急-緩の構成を強調した演奏で、第3楽章と第4楽章に『ロザムンデ』の美味しいとこを盛り込んでるのもあって素材の味そのままなニューボールド=エイブラハム版より聴き応えがあり、コーダのアレを差っ引いても嫌な人は嫌だろうけどこれはこれでなかなか良いものだと思います。

このヴェンツァーゴ版は彼のオフィシャルサイトでスコアが公開されてるらしいんだけど、現状サイトを開こうとするとなんかセキュリティの警告がでるので確認してない(どうせ五線譜ほとんど読めんのですが)。

-

第8番 ハ長調 D 944(グレイト)

1825年から1826年頃。「グレイト」の愛称で知られる、シューベルトが最後に完成させた交響曲。グレートとはいってもせいぜいおなじハ長調の第6番より規模がでかいよ程度のニュアンスらしい。

厳つい愛称と図体のデカさで誤解されがちだが本人はいたって快活、でもD729やD759しだいで7番になったり「シューベルトの第九」になったり8番になったりする振り回され気質で苦労人な一面もある。かわいいね

第7番D759があくまで未完成品であることを考慮すると前作第6番から今作の完成までに8年ほどかかってるのだけど、第6番の次に来る交響曲として見てもあんがい納得感があり、むしろD729からD759にかけてがちょっと別路線模索してましたみたいな雰囲気にも。

とにかくすべての楽章に歌心に溢れたすばらしい旋律の主題があり、全体が躍動感をもったリズムによって駆動していく楽しい作品。

旋律の良さとそれを最大限活用した転調や和声進行によるニュアンスの変化をリズムにのって積み重ねていく展開が中心となり、良質な主題をその晴れやかさだけでなく陰りや憂いそしてその移ろいまであの手この手で堪能することができる。

各楽章の構成的にはオーソドックスな古典派交響曲のものに回帰していて、回帰してるのに演奏時間はシューベルトの交響曲のなかでも文句なしに最長の60分前後(リピート含む)。

わりと構成が近いベートーヴェンの交響曲第4番で34分程度という枠組みで、そのベートーヴェンの交響曲第9番(テンポ指示に従って演奏した場合)とおなじくらいの時間をかけているわけだけど、シューベルトの以前の交響曲のように「提示部に展開詰め込んで展開部はあっさり」みたいなアンバランスさはなく、どの楽章も各部のバランスがしっかり取れていて全体のフォルムはむしろ整っている。

ようするにすべての楽章のすべての部分が長いので「遠目にみるとスタイルが整ってるが近くでみると身体のすべてのパーツがデカイ俳優さんとかモデルさん」みたいということになる。

第1楽章はソナタ形式。序奏から提示部へ確実に熱量を高めつつ移行する様がお見事。ここは比較的最近の演奏だとあくまでリズムを維持しながら自然に移行することが重視される感じだけど、むかしの演奏だとおもいっきりリズムを崩してたっぷり歌わせたりする。

第2楽章。ABAB+コーダあるいは展開部抜きのソナタ形式。A部分あるいは第1主題には3つの旋律があって、なんとなく聴いてるとこの3つがひたすら繰り返されている気分になってくるのだが実際かなり繰り返されている。いやむっちゃ良い旋律だし楽章自体すばらしいものではあるんですけどね。

第3楽章はスケルツォ楽章。スケルツォとトリオそれぞれにソナタ形式の構造があり、提示部リピートと展開部以降リピートの両方が指示されている。最初のスケルツォ部分だけで第6番のスケルツォ楽章全体より長い。旅先で夕飯をご厄介になりたらふく食ったと思ったら揚げ物が出てきたときみたいな感じ。

第4楽章はソナタ形式。運動会かな?って勢いのノリノリでパンパカやるやつ、のようでいてなんかどうにも雲行きが怪しくてでもそれが表出するわけでも解消されるわけでもなく、最後まで内に負のエネルギーを抱えたまま終わってしまうような感じが無きにしもあらず。ベートーヴェンの一試合完全燃焼っぷりとはあきらかに異なる燻り方で、そういうところがだんだん癖になってくる。

たまに第3楽章のリピートは展開部以降のまでやってるのに第4楽章の提示部リピートは省略してる演奏があるのはなにか理由があるんだろうか。

-

ニ長調 D 936A

第10番と呼ばれることもあるシューベルトがおそらく最後に着手した交響曲のピアノ・スケッチで、1828年11月19日の間際まで作業が行われていたと思われる。1970年代になって発見されたらしい。

スケッチは3楽章分あり、とくに第2楽章にあたるものはほぼ完成状態。

これもブライアン・ニューボールドによる補筆作品を聴けるが、彼の説では第2楽章と第3楽章のスケッチは完成済み、第1楽章は再現部が欠落しているがそもそもシューベルトのスケッチで再現が省略されているのはよくあることらしい。

正直英語の解説を読んでもいまいちピンとこなかったんだけど、ようするにほかの未完成交響曲のスケッチ以上に書きかけのとっ散らかった状態っぽい。またそれ故にほかの補筆作品以上にニューボールド自身の解釈が反映されていたり、逆にそれを避けた結果極端に音数が少なくなっていたりするのだと思われる場面がちょくちょくある。

第1楽章はソナタ形式。序奏なしで第1主題がはじまるが、いままでより田舎っぽいドイツ風な気がする。第2主題はより歌謡的(て言えばいいのだろうか)だけど、第2主題が出てきたあともわりと取り留めなくいろんな旋律と展開が顔を出す。第1主題と第2主題の橋渡し部分、展開部、コーダの前半がアンダンテになっている。

第2楽章はソナタ形式で、たぶん4つの主題がある。展開部がやたら音数少なくて弦だけみたいな状態になるのはなるべくスケッチに沿ったからだろうか。『冬の旅』にも通じる、静謐でいて内に抑え込んでいるものを感じさせる楽章で、単独でとりあげられるだけのことはある優れた音楽になっている。

第3楽章はなんだろう。いやほんとなんだこれ。途中まではあきらかにスケルツォ楽章で、せいぜいトリオが2つあるのかな?くらいな感じなのだけど、スケルツォ部分が戻ってきて以降なんか別のものがはじまってフガットとか挟みつつ大団円を迎えてしまう。

交響曲の標準的な第3楽章と第4楽章を結合して1つの楽章で済ませてしまう試みなのか、なんかスケルツォ楽章書いてたつもりが筆が滑っちゃったのか。シューベルトが残した最後の交響曲の最後の楽章がよりによってこれというのがおもしろすぎる。

録音

自分が聴いた交響曲全集をいくつかリストアップしてみる。ここでは「全集」だけ扱って個別の録音についてはまた別の機会を設けることにします(今までこのブログやってきてそういう別の機会とやらを設けたことありましたか……?)。

これはシューベルトに限った話じゃないけど、個人的な評価スタンスとして表面的な演奏効果を重視し、演奏上の表現と録音やミキシング工程での演出はこれを区別しない、あたりを心がけてます。つまりそれらしく文字を並べていても実際にはなんもわからん、ということです。

あと例の「アクセントかディミヌエンドか問題」に関しても今のところ演奏ごとの表現の違いの範疇くらいにしか意識してない(できてない)です。

- ハンス・ツェンダー指揮南西ドイツ放送交響楽団(1999~2003, Hänssler)

一聴して地味だけど聴けば聴くほどよくなる。魅力的なメロディはしっかり浮かび上がらせつつその奥にがっしりした構築感があって細部まで描写が行き届いた解像度の高い演奏。一家に一箱。

最初にバラ売りでリリースされたときはウェーベルンの楽曲との組み合わせになっていて両者の作品が対比されるようになっていた。

あとツェンダーは『冬の旅』の管弦楽編曲なども手掛けている。

残響が深いので多少緩和されているが、全体的にシューベルトの細いフレーズをひたすら繰り返すやつをハキハキというよりガシガシやっていく、トルクの大きい駆動力のある演奏。ティンパニがゴツいうえに沈み込むのもいい。このティンパニに慣れると他の演奏のが物足りなくなりがち。

ともするとインマゼールより性急で攻撃的な一方で「未完成」第1楽章は往年のなんちゃら的なやつ以上にぐっと速度を落として演奏してみせたりもする、表現の振り幅が大きい意欲的かつ刺激的な全集。第10番のアンダンテ楽章も収録している。

マナコルダとカンマーアカデミー・ポツダムはメンデルスゾーンの交響曲全集も完成させていて、そちらもよかった。

モダン・オーケストラによる比較的ゆったり気味な演奏だけど、情感ずぶずぶ系ではなくむしろ楽曲に対して一歩引いて全体のバランスを見据えたうえで中庸なスタイルを貫いている感じで、そういった点でアバドやツェンダーの盤に通じている。「未完成」第3楽章のオーケストレーション済み部分を断章として収録。

ノットとこのオケはベリオの『レンダリング』などシューベルト関連の現代作品も交響曲全集と一連の企画として録音していてそっちもおすすめ。交響曲全集とそちらの録音をひとまとめにした豪華ボックスもリリースされてる。

もうすっかりおなじみブライアン・ニューボールド監修のもと、彼が手掛けた4つの未完成交響曲の補筆作品も含めて『The 10 Symphonies』と銘打たれた全集。文中でとりあげたニューボールド補筆版みたいなのは全部ここに収録されてます。

演奏はすっきりさっぱりでこれだけだとちょっと味気ないけど、あれこれ聴き比べるときの箸休めにちょうどいい、味濃いめの酒の肴にもう一品あるとうれしい浅漬けみたいなもの。

便利だしいろいろ聴いてみたいひとにはマスト。

- クラウディオ・アバド指揮ヨーロッパ室内管弦楽団(1986~1987, DG)

シューベルトの自筆譜を積極的に参照しリピートも厳密に守った当時としては画期的な全集で、印刷譜と異なる珍しい音形が聴けたりする。

むかし廉価盤CDで「未完成」と「グレイト」を聴いたときは正直軽くてヌルくて長いみたいな印象だったんだけど、あらためて聴くとピリオド楽器での演奏解釈をモダン・オーケストラに持ち込む今では一般的になったスタイルの先駆け的なことをやってるし、そもそも今の感覚では十分どっしり構えた演奏に思える。

アバドは『ロザムンデ』劇付随音楽の全曲録音も行っていて資料的にも大変ありがたいし演奏内容も面白かったのに加えて、晩年のモーツァルト管弦楽団との「グレイト」もすばらしかった。

- カール・ベーム指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団(1963~1971, DG)

いわゆる昔ながらの名演である「未完成」や「グレイト」はもちろん初期交響曲も十分立派な演奏で、こんなしっかりした全集が70年代初頭には完成していたにもかかわらずどこぞの出版社の名曲解説辞典とかは第6番までの交響曲を「習作の粋を出ない」とか「ベートーヴェンとくらべて云々」とか書いてたのかよってなる。

ベームはバイエルン放送響と第2番のライブ録音も残していて、そちらもいい。

これより古い交響曲全集ってペーター・マークのとヴォルフガング・サヴァリッシュのくらいだろうか(どっちも録音開始はこのベームの「グレイト」よりあと)。

ところでこの記事ってむかしのホームページの「シューベルトの交響曲のページ」とかならともかくブログだったら交響曲ごとに分割しとかないと読みづらくてしょうがないやつですよね。もう書いちゃったから投稿しちゃうけど

Catch Us If You Can 7" / THE DAVE CLARK FIVE (1965)

英米では1965年7月、国内盤は少し遅れて同年10月のリリース。THE BEATLESのライバルとして名高いTHE DAVE CLARK FIVEのヒットシングル。

東芝音楽工業Odeon、OR-1318。高崎一郎の解説では後述するバンド主演の映画の宣伝とともにデイヴ・クラークが『勝利者』や『予期せぬ出来事』にエキストラとして出演してたらしいことに触れられている。

デイヴ・クラークとギターのレニー・デイヴィッドソンの共作。

よく響くスナップが印象的で、初期のラウドさが薄まりポップスとして洗練されてきた感がある。UK盤とUS盤でエコーのかかり具合に違いがあるらしいけど比較するのにちょうどいい音源が手元にないので未確認です。

B面は英盤と米盤で収録曲が異なり、この国内盤は米盤のほうに準拠している。デイヴ・クラークとサックスのデニス・ペイトンの共作で、彼らのカンカン鳴るスネアやサックスが熱い、いかにもこの時代のコンボらしいラウドなインスト。

ちなみに英盤の収録曲は「Move On」というタイトルでわりとまぎらわしい。

映画『Catch Us If You Can』

THE BEATLESはリチャード・レスター監督のもと1964年に『A Hard Day's Night』、65年に『Help!』と2本の主演映画を制作しているが、対するTHE DAVE CLARK FIVEも65年にバンド主演による映画を制作しており「Catch Us If You Can」はそのタイトル・トラックだった。

より正確にいえばタイトル・トラックのひとつで、この映画は英米で異なるタイトルで劇場公開されそのイギリス版が「Catch Us If You Can」、アメリカ版ではおなじくシングル・リリースされたトラック「Having a Wild Weekend」がタイトルに冠されていた。日本では当時『5人の週末』という邦題で劇場公開されたっぽい。

この映画は『脱出』や『未来惑星ザルドス』(観れてない)『エクソシスト2』(観れてない)などで知られるジョン・ブアマンの映画監督としてのデビュー作であり、そういった面でも興味があるんだけど日本ではDVDなどにはなっておらず現状観る手段が限られていて自分も観られてない。

海外では何度かDVD化されてるっぽいけどリージョンとかは不明。

紙コップを食うな

収録アルバム

THE DAVE CLARK FIVEのアルバムはCDでこそリイシューされてないけど配信に揃っていて、この映画のサントラ盤も「Catch Us If You Can」をフューチャーした英版と「Having A Wild Weekend」をフューチャーした米版どちらも配信されている。

こちらは英盤。ボーナストラックとして「Having A Wild Weekend」と「When」が収録されおそらく映画に使われたトラックを補完している。

米盤。こちらもボートラで「Catch Us If You Can」と「When」が補完されてる。

Night of the Hawks / HAWKWIND (1984/2001)

1984年にJettisoundz VideoからリリースされたHAWKWINDのライブビデオで、同1984年3月イプスウィッチのGaumont Theatreでのステージの模様を収録している。再生時間は55分程度。

おそらくHAWKWINDのライブ映像のなかで最もはやく販売されたもので、翌1985年には日本でも『幽星空間』の邦題でリリースされた。国内版はVHSのほかにベータもあったらしい。

メンバー

- デイヴ・ブロック Dave Brock:Guitar, Keyboards, Vocals

- ヒュー・ロイド・ラントン Huw Lloyd-Langton:Lead Guitar, Vocals

- ハーヴィー・ベインブリッジ Harvey Bainbridge:Bass, Vocals

- ニック・ターナー Nik Turner:Vocals, Saxophone

- デッド・フレッド Dead Fred Reeves:Keyboards, Violin

- クライヴ・ディーマー Clive Deamer:Drums

このメンバーでぱっと目につくのはやはりニック・ターナーの復帰だろう。彼はこの時期スティーヴ・トゥックのバンドのメンバーと組んだINNER CITY UNITというポスト・パンク的なグループでも活動しており、デッド・フレッドはそのICUのキーボーディスト。

HAWKWIND側は1982年の『Choose Your Masques』から1985年の『The Chronicle of the Black Sword』に至るまでの、RCAとの契約が切れロバート・カルバートとのプロジェクトが頓挫しという、FlicknifeからシングルやEPそしてコンピの類がごちゃっとリリースされてはいたものの「新作スタジオアルバム」が途切れていた時期にあたる。

結局ニック・ターナーが正式に参加したアルバムは作られずに終わったがライブ活動は精力的に行っていて、さらにライブビデオもニックが参加している期間のものだけで2本リリースしている(片方はHAWKWIND単独のビデオじゃないけど)。

内容

本作『Night of the Hawks』は上記の2本のうち先にリリースされたもので、おそらくHAWKWINDとしての最初のビデオリリースにあたるんじゃないかと思う。

タイトルは同時期にシングルおよびEPでリリースされた新曲「Night of the Hawks」と共通で、パッケージのイラストもトリミングされてはいるがそのEPと共通のもの。

このビデオ含め“Earth Ritual”と銘打たれた1984年ツアーに連動した企画だったと思われる。

HAWKWINDは70年代からアルバムにダンサーや照明スタッフの名前も記載するなどライブでの演出に独自のこだわりがあるグループで、このEarth Ritualツアーでもたくさんの照明と大掛かりな舞台セットを使用して派手にステージを演出していたはずなんだけど、ぶっちゃけ本作を観てもそういうのはよくわからんです。

というのもこの映像は一部のメンバーを中心に捉えたショットが大半を占めていて、ニック・ターナーを中心にヒュー・ロイド・ラントンやデイヴ・ブロックはある程度なにをやってるかわかるもののデッド・フレッドはたまに3人の奥に映る程度、クライヴ・ディーマーにいたってはほとんど映らない。

そしてステージ全景を捉えるようなショットが皆無なので、なんならステージの規模や舞台セットがさっぱり把握できないのである。

たぶんだけど、照明に気合が入っているがゆえにステージが基本的に暗くてしかも明るい瞬間との差が大きく、それを当時の機材(おそらくテレビ局が使ってるようなものより低予算の)で撮影しているもんだからちょっと引いたショットを撮ろうとするとすぐ光量不足になる一方でメンバーに寄ると今度は照明がついた瞬間に明るくなりすぎ、さらにストロボまでばりばり使ってるという条件のなかでどうにかバランスをとった結果がこの限られた画角と全体的に荒い画質なんじゃないかと思う。

そうした問題に比べればいかにも昔のテレビ向けライブ映像らしいよくわからない画像エフェクトやレーザーグラフィックス、一瞬再生側の問題かとドキッとするコマ落としみたいな演出なんて愛嬌みたいなもんです。

まあ欠点の多い映像ではあるが、演奏自体はブロックの荒いサウンドと終始黙々と弾きまくるラントンが特徴のハードロックに接近した感のある80年代のパフォーマンスを楽しめるし、プレイより存在そのものの方がインパクトあるニックだけでなくこのあとキーボードに転向するベインブリッジがベースを弾く姿やデッド・フレッドがヴァイオリンを弾く様子もちらっと確認できる。

こうして聴くとクライヴ・ディーマーのドラムはそれなりに派手さを出しつつもスマートに決めていてとても良く、一時的な参加で終わってしまったのはもったいなかった。ただこのひとってこの後PORTISHEADのレコーディングに参加したりロバート・プラントやRADIOHEADのツアーメンバーになったりするので、むしろこういうバンドのレギュラー・メンバーになってもらえるような人材ではなかったかもしれないけど。

とにかくこの時期のHAWKWINDのライブの模様を垣間見られるだけでありがたいリリースなんだけど、逆に言えばそこで喜べてかつこのバンド特有のおおらかさ(当たり障りのない表現)を愛でられる一部の好き者以外にはまったく薦められるものではないのでご注意ください。

んでこの真ん中のあきらかにひとりだけ格好がおかしいのはどちらさま? えっこれがニック?

以前ネットのどこか(この記事書くにあたってあれこれ検索してみたんだけど見つけられず)で紹介されていたこの時期のライブレポートではニックのステージ上での振る舞いやコスチュームについて批判的で、「しまいには裸にゴミ袋をまとっただけの姿になっていた」みたいな書かれ方をしていた。

そのときは「いやいやさすがにそんな笑」とスルー気味だったものの、本作の終盤ではマジでそういう格好になってるのが確認できる。なぜズボンを脱いでしまったのか。

ニックはヴォーカルとサックスを担当しつつあの格好でステージ上をのそのそと動き回っていて、ICUの曲である「Watching the Grass Grow」(ブロックのギターがやたら荒いもんだから本家以上にハードコア系のパンクっぽくなってる)とか自身が関わってる70年代の曲ではまだしも上に貼った「PSI Power」みたいな無関係の曲だとちょっと手持ち無沙汰っぽい。

そもそもニック作の「Brainstorm」ではひさしぶりに作曲者本人によるリードヴォーカルが聴けるんだけど、なんか以前より歌いまわしがやたらねちっこくなってて、BLUE ÖYSTER CULTの「Astronomy」が年代を経るごとにライブでの歌いまわしが変になっていったのを思い起こさせる(突然引き合いに出す)。

あと『Live Seventy Nine』で葬り去られた(再録版?なんですかそれ?)はずが以降もライブではふつうに演奏してる大ヒット曲「Silver Machine」ではなんか客をステージにあげてダンスコンテストをやってる。フランク・ザッパもやってたなぁこういうの……

DVD

本作は2001年にCherry Red傘下のVisionary Communications Ltd.からDVDリイシューされた。HAWKWINDのDVDはPALが多くて難儀するが本作ふくめCherry Red関連のリリースはNTSCのリージョンフリーでひと安心。

オリジナルのVHSはおそらくモノラル音声で、このDVDではバンドの演奏はモノラルっぽい音像だけどなんとなく広がりがあり、歓声とか電子音は左右にくっきり分かれたりもする。

パッケージの裏面には「If your system includes 5.1 audio, you should be able to switch the amplifier to activate simulated 5.1 SURROUND SOUND, to enhance this archive recording.」という表記があるので、いちおうマトリクス方式でエンコードされたサラウンド音声ではあるのだと思われる。

ドルビープロロジックIIを通して再生してみるとなんとなくぼやけてたバンド演奏の定位がよくなり、多少奥行き感がでたり歓声が後ろにまわったりするので、まあ使える環境なら使っておいてもいいかなくらい。

たぶんリミックスとかではなく元になった音声ソースを擬似的に加工してるんじゃないかと。

昔のバンドのDVDって商品価値を高めるためかよく擬似的に作れられたとおぼしき無意味どころか耳障りだったりする5.1chサラウンドの音声が収録されているけど、これはまあふつうに聴けるステレオ音声にプロロジック通すとちょっといい感じになるという程度のものでしかないので逆に良心的なんじゃないかと。

DVDにはオマケで「Night of the Hawks」のPVが収録されている。当時のライブ映像にスタジオ版の音声をあてたもので、レミーのゲスト参加が話題になった曲だけど映像ではふつうにベインブリッジがベースを弾いてる。

2006年にCherry Redからこの『Night of the Hawks』に加えて『The Chronicle of the Black Sword』と『Love in Space』という3つの映像作品をまとめた3枚組廉価セットがリリースされた。

それぞれのディスクは単品リリースとまったくおなじもので、当時はバラで買うよりずっと安かったので自分はこれを購入しました。まあそもそもつべに本編動画がまるまるアップされてるとかされてないとか

Warrior on the Edge of Time / HAWKWIND (1975/2013)

1975年5月にリリースされたHAWKWINDの5thアルバム。

UKアルバム・チャートで13位を記録し、最高傑作に挙げるファンも多い彼らの代表作のひとつ。当時国内盤もリリースされ、邦題は『絶体絶命』だった。

- デイヴ・ブロック Dave Brock:Guitar, Synthesiser, Bass Guitar (A4), Vocal (A1, A2, A5, B1, B6)

- ニック・ターナー Nik Turner:Tenor and Soprano Sax, Flute, Vocal (B2, B5)

- レミー Lemmy:Bass Guitar

- サイモン・ハウス Simon House:Mellotron, Moog, Piano, Synthesiser and Violin

- サイモン・キング Simon King:Drums and Percussion

- アラン・パウエル Allan Powell:Drums and Percussion

- マイケル・ムアコック Mike Moorcock:Vocal (A3, B4)

前作から引き続きサイモン・ハウスがヴァイオリン、メロトロン、シンセサイザーを担当。デル・デットマーが脱退した一方でサイモン・キングの怪我の療養中に代理でツアーに参加したアラン・パウエルはそのまま残り、ツイン・ドラム体制となった。

バンドはまず1975年1月にOlympic Studiosで3曲をレコーディングし、うち2曲「Kings of Speed」と「Motorhead」がシングルとして3月にリリースされる(残る1曲は「Spiral Galaxy 28948」)。

他のトラックは3月にRockfield Studiosでレコーディング、その後Olympic Studiosでミキシング作業が行われた。

プロデュースは例によってHAWKWIND名義となっていて、われらがデイヴ・ブロック船長が采配を振るっていたと思われる。

ちなみに3月のあいだに急ピッチでミキシングまで済ませたのは4月からはじまるUSツアーにあわせ新作が必要になったかららしいのだが、そのUSツアーにおいてあのレミー解雇事件が起こる。

レミーはUSツアー中カナダ入国の際にコカイン所持の疑い(実際にはアンフェタミンだった)により拘留され、結局バンド側は彼を解雇しPINK FAIRIESのメンバーでカナダ人のポール・ルドルフを代役としてツアーを続けることになった。

この件が原因でせっかくのツアーが中止される心配があったのに加えて、ここに至るまでに燻ってたいわゆる人間関係的なやつとかそもそもバンド内で彼のドラッグ癖が問題視されていたことも響いたようだ。

HAWKWINDはメンバー全員薬漬けみたいなイメージがあるし実際そういう面もあっただろうけど、同時にリーダーのデイヴ・ブロックはわりと「クリーン」だったらしく、レミーに限らずドラッグの濫用が目に余るメンバーは解雇されることもあったりする。あと近年はそもそも平均年齢が高くなって残っているのは健康志向のメンバーばっかりみたい。

さてさて、今作はイギリスの小説家マイケル・ムアコックの『エターナル・チャンピオン』シリーズを題材としていて、明確なストーリーこそ無いもののアルバムを通してそこはかとなくそれっぽい流れを形成している。

ムアコックはこれ以前からHAWKWINDのメンバーと交流があり、今作ではコンセプト段階から協力し詩を提供するとともに、自身も朗読で参加。あとバックコーラスも歌ったけど結局使われなかったりタダ働き状態だったりとインタビューでちょくちょく愚痴っている。

アルバムのアートワークもコンセプトに沿ったものになっていて、本国イギリスでの初期盤はゲートフォールドのジャケットをさらに展開すると裏面がムアコックの小説に登場する「CHAOS」の文字をあしらった盾になるという凝った作りになっていた。

アート・ディレクションにはComte Pierre D'AuvergneとEddie Brashというふたりの名前がクレジットされているがどちらも偽名。

Eddie Brashはバーニー・バブルスのことだそうなので、おそらく両面ともイラストは彼の手によるものなのだろう。

Comte Pierre D'Auvergneというなかなかに偽名らしい偽名を使っているのはソングライターやレコードプロデューサーとして有名なUnited Artists Recordsのピエール・タブスで、この展開するレコードジャケットは彼のアイディアによるものらしい。

いい感じに撮影できるような代物じゃないだろこれ……

表側のイラストは断崖絶壁に佇む騎士らしきシルエットと中央に太陽をあしらった風景だが、ジャケットを展開すると反対側にも鏡写しのように同じ風景が現れ、全体が太陽の部分を目とした「兜をかぶった人間の顔」のように、あるいはホモ・サピエンスのオスの生殖器のうちの体外に露出している部分のように見える構図になっている。

このジャケットのギミック、はじめて見たときからずっと「いやこれどう見てもちんちんでしょ」と思ってたんだけどなぜか同じことを言ってるひとが周囲にもネットにも全然いなくて、後述するAtomhengeリイシューのブックレットに「ジャケットを広げるとでっかいペニスになるんだよ!」というメンバーの発言が引用されているのを見つけるまでずっとこれを男根だと思ってるの俺だけだったりするんじゃねーかという不安に苛まれ昼しか寝られない日々を過ごしておりました。いや昼間はいくらでも寝られるのに夜となると昼の間どれだけ活動的でもなかなかぐっすりとは寝られない体質なのは子供の頃から変わらないんですが

A1「Assault and Battery - Part One」

A2「The Golden Void - Part Two」

メドレーではあるが実質ふたつあわせて1曲で、近年のリイシューでは最初から「Assault and Battery / The Golden Void」とひとつのトラックにまとめられている。

冒頭から力強いベースのもとメロトロンがぶわーっと湧き上がり、ドラムはさっそくツインであることを印象づけるようなコンビネーションを披露し、フルートはなんかうにゃうにゃ言い、ヴォーカルが入ってくるころにはもう名曲確定みたいな楽曲。

しかもそこで「じゃあ後はいつもどおりな感じで」とはならず、中盤にはずいぶんドラマティックな展開がぶち込まれる。

ちょっとどうしちゃったのってくらいの充実ぶりだけど、基本的には前作『Hall of the Mountain Grill』で急に増えたやたら叙情的な曲調をうまいこともともとHAWKWINDが得意なタイプの演奏フォーマットに乗っけた感じもある。でも結局こういうのは後にも先にもこれ1曲だけでした。

ちなみに歌詞の一部はヘンリー・ワーズワース・ロングフェローの「人生讃歌 (A Psalm of Life)」そのまんま。

A3「The Wizard Blew His Horn」

ムアコックの詩による朗読曲その1。

A4「Opa-Loka」

あまりにもNEU!。ちなみにデイヴ・ブロックはNEU!の1stアルバムUK盤にスリーブノートを寄稿してたりする。

ただし楽曲のクレジットはキングとパウエルであり、ドラム勢がこういうのやりたいってなった面もあるのだと思われる。とはいってもHAWKWINDの場合最終的にそれを採用するか決めるのにブロックの意思が影響を及ぼしていないわけがないのであるが。

このアルバムでのキングとパウエルのドラムは、「Assault and Battery」と「Magnu」のイントロこそツインドラムであることを強調するような感じではあるものの、全体としてはキングひとりのときよりタイトでシンプルなプレイスタイルが中心になっている。

そうすることで一体感を高めているのと同時に、片方がドラムセットに専念してるあいだにもう一方はパーカッション類を扱うという方向にもツインドラムが活かされてる印象で、このトラックもツインドラムでアパッチビートを行うことで左右のチャンネル間をぐるぐる回るような効果を出すと同時に片方がマラカス(たぶん)を加えてそれを補強したりしている。

あとこのトラックだけブロックがベースを弾いてる。レミーは居眠りしてたらしい。

ロバート・カルバートの復帰後にライブでも採り上げられたが、その際にはカルバートによる「Vikings On Mars」という歌詞がつけられており、これが「Uncle Sam's On Mars」に発展したという。

A5「The Demented Man」

ブロックの諸行無常系弾き語り曲だが、メロトロンとシンセの伴奏でいい感じにヒロイックファンタジーっぽい壮大かつどこか悲劇的な雰囲気を盛り上げている。

個人的にうれしいのは、今作が全体的にメロトロンぶわーで雰囲気作りをやりつつも、前作ほどには叙情の沼にどっぷりとハマらずそれなりの距離感を保っていること。

初期のレーベル面では「The Demented King」と表記されていた。

B1「Magnu」

B面冒頭を飾る「Assault and Battery / The Golden Void」と並んでこのアルバムを象徴する楽曲で、こちらはより単純明快な、この面子でスタジオ入りしてせーので演奏したらこうなりました的な仕上がり。

オープニングの強烈なツインドラムにはじまり全編にわたってハウスのヴァイオリンがアラビア風にのたうち、電子音が飛び交い、やる気あるんだかなんだかわからんサックスがぶいぶい吹いてまわり、しまいにはギターもうねりだしてえらいこっちゃ。

逆に前作までだったらど真ん中に陣取っていただろうレミーの影が薄いのだけど、そもそも「まともなリード奏者の不在」という状況がレミーをバンドのフロントマンに押し上げていたと考えると、サイモン・ハウスの登場でその状況が崩れたという面もあるんじゃないかと思わないでもない。

歌詞はイギリスで1896年に出版された『Fairy Tales of the Slav Peasants and Herdsmen』というスラブのお伽噺を翻訳した書籍のなかの一編が下敷きになっていて、さらにパーシー・シェリーの「アポロの讃歌 (Hymn of Apollo)」の丸パk、もとい引用も含まれる。

B2「Standing at the Edge」

ムアコックの詩による朗読曲その2で、これだけニックが朗読を担当。青牡蠣教信者としては"Veterans of a Thousand Psychic Wars"というフレーズにぴくっと反応してしまう。

B3「Spiral Galaxy 28948」

ハウス作のインストで、シンセの多重録音とバンド演奏を組み合わせたなかなか意欲的なトラック。このアルバムでのハウスはほんと八面六臂の活躍ぶり。

たぶん「The Golden Void」で耳をつんざくような高音を出してるのと同じシンセ(miniKorgだろうか)でリードをとっている。

タイトルの「28948」はハウスの誕生日の数字を並べただけで特に意味はないらしい。

B4「Warriors」

ムアコックの詩による朗読曲その3。

B5「Dying Seas」

ニック作。朗読曲のあとの盛り上げどころなわりにあっさり気味で、しかも次の曲が次の曲なので繋ぎとして機能していない。このあたり制作時間が短くて煮詰める時間が足りなかったんじゃないだろうか。

B6「Kings of Speed」

マイケル・ムアコックが自分のアルバムのために用意していた歌詞にブロックが曲をつけたもので、ムアコックの『ジェリー・コーネリアス』 シリーズがモチーフになっている。

えっ締めはこういう曲調でいくんですか!?と思わんでもない唐突さだけど、あらためて聴いてみるといちばん次作での変化を予感させる楽曲でもあるかもしれない。

米Atco盤では英盤のアルバム・バージョンから多少間奏がカットされたシングル・バージョンが収録されているらしい(未聴)。

このアルバム、ファンからの評価が高いし個人的にも大好きで思い入れがあるけど、よく言われるような完成度の高い作品というよりはむしろAB両面の冒頭曲の雰囲気作りが完璧なあまり聴いてる側が勝手に「その気」になりがちな中身の凸凹した作品、といったほうがふさわしいような気もする。

2013 Atomhenge Reissue:Super Deluxe Boxset Limited Edition

今作はイギリスでは前作までとおなじくUnited Artistsから、アメリカではAtcoからリリースされた。当時日本では東芝EMIから国内盤がリリースされたほか、1981年にはキングレコードの「ユーロピアン・ロック・コレクション」の1枚として再発されている。自分がはじめて聴いたのは親戚のひとのレコードラックにあったこの再発盤でした。

90年代前半にはDojoやGriffinといったレーベルから盤起こしや米盤用マスターのコピーからCD化されたりはしたものの、EMIによるUnited Artists時代の一連のアルバムをリマスターしたシリーズには含まれず、それ以降も公式なリイシューが行われないまま放置状態になってしまっていた。

一時期はあまりの再発されなさにマスターテープ紛失との噂がまことしやかに語られたりもしたものの、実際には権利関係の問題が解決できなかったことが原因らしい。

なんでもHAWKWINDは今作から自分たちで版権を管理するようになったらしいのだがそれが災いし再発の手続きが複雑になってしまい、加えて自身も権利の一部を保有する当時のマネージャーであるダグ・スミスが再発を目指して交渉をすすめたものの彼とレミーの不仲が大きく影響した模様。

ダグ・スミスはかつてMOTÖRHEADのマネージャーも務めていたが後に多額の用途不明金をめぐってレミーと裁判になっており、結局示談になったものの以降レミーはダグ絡みの話はすべて拒絶していたという。

2013年にようやくCherry Red傘下のHAWKWIND専門レーベルであるAtomhengeからリイシューされたが、この際には自身もバンドの熱心なファンらしいマーク・パウエルが交渉を進め、レミー分の権利はデイヴ・ブロックが買い上げてCherry Redと契約する形をとったという。

以前は今作に限らずRock Fever Music等の非公式盤が横行し全体的に質の低いCDがごろごろしていたHAWKWINDであるが、権利関係のきちんとしたAtomhengeの登場とその丁寧なリイシューによって状況は一気に改善されました。ありがてえありがてえ

収録内容

この2013年AtomhengeリイシューはStandard Edition、Three Disc Expanded Edition、Super Deluxe Boxset Limited Editionの3つの仕様が用意された。

Standard EditionはシンプルなCD1枚、Three Disc Expanded EditionはCD2枚とDVD、Super Deluxe Boxset Limited EditionはCD2枚とDVDに加えてLPとポスターとか諸々のオマケがついている。

今回取り扱うSuper Deluxe Boxset Limited Editionに収録されているのは以下の音源。

- CD1:新規リマスター音源+8曲のボーナストラック(うち5つはこれまで未発表)

- CD2:Steven Wilsonによるマルチトラック・マスターからのステレオ・リミックス音源+5曲のボーナストラック(うち2つが未発表)

- DVD:Steven Wilsonによるステレオ及び5.1chサラウンド・リミックス音源+オリジナル・ステレオ・マスターからの24bit/96kHzフラット・トランスファー音源

- LP:オリジナル(カッティング)マスターからカットされた180g重量盤

リマスター

マスタリング・エンジニアはThe Audio Archiving CompanyのBen Wiseman。UniversalやEsoteric Recordingsで多くのアルバムを手掛ける人物であり、Atomhengeにおけるリマスターのほぼすべてを担当している。

The Audio Archiving Companyのリマスターにはマスター・テープ由来のノイズを除去しつつオリジナルのバランスを壊さない範囲でクリアかつ現代的な方向へ調整を行う、という一貫した方針があるように感じる。

今作のリマスタリングもその方針に沿った、安定した仕上がりとなっている。

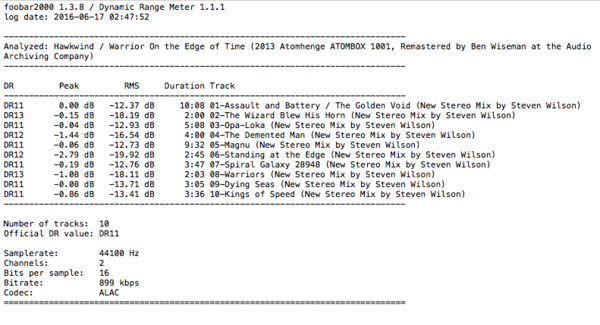

DR値と「Assault & Battery / The Golden Void」の波形。前のブログでこのリイシュー扱ったときはずいぶん気合入れてたみたいでこんな画像まで用意してたので、せっかくだし貼っとく。

見ての通り、CDの器からはみ出さない(=潰さない)範囲で音圧や各曲の音量バランスが整えられている。

ステレオ・リミックス

Steven Wilsonは自身もPORCUPINE TREEやソロを中心に活動するミュージシャンであり、KING CRIMSONやXTC等のサラウンド及びステレオ・リミックスでも高い評価を得ている。

奇をてらったり現代的な音作りを意識し過ぎたりするようなことのないオリジナルのバランスを大切にしつつ再構成した仕上がりに定評があり、このステレオ・リミックスもその評価に違わぬもの。

各楽器やその残響が高音域までなめらかに伸びる一方でオリジナルではその高音がキツめだった「Assault & Battery」「Spiral Galaxy 28948」のシンセや「Magnu」間奏部分でヴァイオリン、サックス、ギター、シンセが折り重なり混沌となる場面が整えられ、格段に鳴らしやすくなった。

このボックス収録の音源のなかでもっとも余計なことに気を取られず素直に没頭できるのがこのステレオ・リミックスだと思う。

おなじくDR値と「Assault & Battery / The Golden Void」の波形。

リマスターよりほんの少しだけDR値が大きいが全体としては大差ない程度で、「Assault & Battery / The Golden Void」のみピークが0.00dBに達している。

5.1chサラウンド・リミックス

ステレオ・リミックスと同じくSteven Wilsonが担当。

聞くところによると今作はもともとのマルチ・トラックのトラック割り等が独特で、リミックスにあたっての制約が多かったようだ。

実際「Assault & Battery」や「Magnu」といった目玉となる長尺曲では思ったほど音を動かしておらず、メロトロンや各楽器の残響をうまくつかってリスナーを包み込むようなフィールドを形成することに重点を置いている印象。

その一方で3つの朗読曲や「Spiral Galaxy 28948」ではもっと積極的に音を動かして目くるめく音空間を形成してもいる。

「Opa-Loka」も2chで聴くよりドラマーというか打楽器奏者がふたりいる意義がわかりやすい。

また「Kings of Speed」は例外的にほとんどの楽器がフロントに定位しているように聴こえ、いちおうシンバルや残響をリアに回してはいるものの全体的にレイアウトも整理されておらずサウンドもモヤッとした印象を受ける。塊感があると言えなくもないけど。

おそらくはこうした楽曲ごとの印象の違いが、素材となったマルチトラック・テープからくる制約によるものなのだろう。……というところまで書いたあとでブックレット読み直したら「Spiral Galaxy 28948」と「Kings of Speed」はオリジナルのマルチトラック・テープが使用不可能だったから擬似的な処理を施してるよって表記されてました。たぶんGENTLE GIANTの『Octopus』マルチでやったのと同じような手法がとられてるのだと思う。

まとめると、KING CRIMSONやYESの場合のような音空間を期待すると多少欲求不満になる部分はあるものの全体としては十分聴き応えのある、楽しめるサラウンドに仕上がっていると思う。

全体的に狭っ苦しい2chから解き放たれたマルチならではの各楽器の分離の良さや音の太さがあって、レイアウトも流石わかってるひとがやってるだけあって場面ごとに的確で自然な空間が形成されている。

自分はほとんどこのリミックスを聴くためにサラウンド環境に手を出したようなものなんだけど、それだけの甲斐があったと8年近く経ったいまでも思います。えっもう8年前……?

オリジナル・マスター

ステレオ・リミックスで述べたバランスの悪さがそのまま出ているのが当然ながらこのオリジナル・マスターで、一部ミキシング由来と思われる歪みも確認できる。

しかし中低域の滑らかさはもとより、ここまであくまで問題点として扱ってきた空間を引き裂くがごときアンバランスなシンセの高音さえも、これはこれで他に代えがたい魅力であるというのもまた確か。

これはいわば原典とも呼べる音源であり、これと比較して他の音源について述べることはできても、この音源自体に対してはなんら言葉を持たないということが言えるかも知れないし雑にそれらしいこと言ってるだけかも知れない。そういうことを言いはじめたら英初版のジョージ・ペッカムによるPORKYカットがどうこうって話にまで延焼してしまう。

LP

ジャケットはインナーを含めオリジナルを可能な限り再現しており、レーベルもなんとなく元の雰囲気を残してるようなデザインになっていてこだわりを感じる。ただしインナーもレーベルも「Kings of Speed」のクレジットがなぜかブロックひとりになってるけど。

発売前のアナウンスによるとオリジナルのカッティング・マスターを元に制作されているということだが、ボックスには"Mastered from the original stereo master tapes"と表記されている。ふつうに考えていわゆるマスターテープとカッティング・マスターは別物のはずなんだけど、詳しいことはよくわからない。

盤はかなりカッティング・レベルが低くて音が小さい。アナログにおいては盤に刻まれた音が小さいということは相対的にサーフェスノイズが大きいということでもあり、自分みたいな低価格帯のオーディオでなんとか再生環境を維持しているタイプにはけっこうツラいところ。

より静音性の高い高級オーディオならともかく、ちょっと自分の環境では評価しづらいというのが正直な感想です。

マトリクスは機械打ちで、おそらくチェコのGZ Media製。

ボーナストラック

CD1-11「Motorhead」

シングル「Kings of Speed」B面曲。レミー単独作で、彼のごついベースがぐいぐいと牽引しハウスのヴァイオリンがうねる名曲。そういや『ファイブスター物語』がそれまでの「モーターヘッド」と「マシンメサイア」から「ゴティックメード」にがらっと模様替え(という表現が適切なのかわからんけど)したのもちょうどこのリイシューとおなじ2013年だった。

"Motorhead"はスピード・フリークを指すスラングで、まさにこの薬物によってHAWKWINDを追い出されたレミーは自らのグループにこの名を冠することに。

このトラックはレミーとHAWKWIND双方にとっての代表曲のひとつだが、残念ながらBen WisemanによるリマスターのみでSteven Wilsonのリミックスは作成されなかった。マルチトラック・テープの状態やレコーディング工程等の問題でリミックス出来なかった(あるいはしたところで弄ったり改善したりする余地がなかった)可能性もおおいにあるけど。

CD1-12~16の未発表音源は1975年3月のRockfield Studiosで収録されたアウトテイクやデモ。

「Soldiers At The Edge Of Time (Michael Moorcock Version)」

「On The Road」

「The Wizard Blew His Horn (Nik Turner Version)」

「Spiral Galaxy 28948 (Demo)」

「Soldiers At The Edge Of Time (Nik Turner Version」

CD1-17「Motorhead (Dave Brock Vocal Version)」

1981年に Flicknife レーベルからシングルとしてリリースされたバージョン。

オリジナルの「Motorhead」にはレコーディング当日にレミーが現れず急遽デイヴ・ブロックが歌い、その後レミーがヴォーカルを録り直してリリースされたという経緯がある。

これはヴォーカルをその際に残されたブロックのものに差し替え、その他ちょこちょことオーバーダブを加えてでっち上げられたもので、ぶっちゃけ『Ace of Spades』以降のノリにノッてるMOTÖRHEAD人気に便乗したと言われても仕方のないリリース。

聴いた感じリミックスというより本当にオーバーダブって印象なので、元々オリジナルからして4トラック程度のベーストラック+リード・ヴォーカルその他みたいな少ないトラック数しか使ってなくて、だからこそSteven Wilsonもリミックスしようがなかたっんじゃないだろうか。

CD1-18「Kings of Speed (Instrumental Version)」

アルバム・バージョンからヴォーカルや一部楽器を省いた音源というか、それらを加える前の状態のもの。

1981年にFlicknifeレーベルの第一弾としてリリースされたHAWKWIND ZOOのEPが初出で、以降様々なコンピに収録されている。またその際にライブ・バージョンと銘打たれており、それが「Silver Machine」のようにライブでの演奏をマルチトラック録音したことを指しているのか、スタジオで一発録りしたことを指しているのか不明だったのだが、今回の「Recorded at Olympic Studios, Barnes in January 1975」というクレジットを見る限りスタジオ一発録りの方を指すものだったと思われる。このトラックにヴォーカルやヴァイオリン、キーボードを加えてアルバム・バージョンを完成させたのだろう。ちな今回のリイシューでけっこう音質が向上している。

Steven Wilsonのサラウンド・リミックスでは1975年1月にOlympic Studiosで制作された

「Spiral Galaxy 28948」と「Kings of Speed」はマルチトラック・テープが使用不可能だったそうなので、おそらく「Motorhead」含めてだいたい似たような、ベーストラックを一発録りして残りをオーバーダブするような作り方をしていて、それゆえにアルバム本編に収録する必要がある前2曲はともかく「Motorhead」まではリミックスする意味がなかったということなんじゃないかと。

加えてサウンド的に「Spiral Galaxy 28948」は疑似であってもサラウンドでそれなりの効果を見込めるだろうけど、「Kings of Speed」と「Motorhead」は楽器単位でバラせるならまだしもベーストラックがまとまってる状態で擬似的にサラウンドにしたところで音響的にも効果は薄いだろうし。

CD2-11「Motorhead (Instrumental Demo)」

前曲「Kings of Speed」のInstrumental Versionとおなじような状態のトラックだけど、1975年3月Rockfield Studiosの収録とクレジットされている。

ふつうに考えて1月にOlympic Studiosでスタジオ・バージョンを収録し終えたあとでこういったデモを録音する必要があったとは思えないんだけど、どうなんでしょう。

CD2-12「Dawn」

こちらも1975年3月Rockfield Studiosの収録とクレジットされている、これまで未発表だったトラック。前作の「The Psychedelic Warlords (Disappear in Smoke)」に通じる雰囲気があるジャムセッションで、ギターのサウンドが「Opa-Loka」っぽい。

CD2-13「Watchfield Festival Jam」

これはトラック名からもわかる通り、同フェスにおけるライブ録音。

ウォッチフィールド・フェスティバルは1975年8月23日、レディング・フェスティバル(HAWKWINDがヘッドライナーを務めた)の翌日に開かれたフリーフェスティバルだった。

前日のレディングはステイシア最後のステージでありこの後バンドに復帰するロバート・カルバートがゲスト参加するというこの時期の集大成的なステージだったが、こちらは一転デイヴ、ニック、アランそしてレミーの後釜として加わった元PINK FAIRIESのポール・ルドルフという最低限の編成で、即興中心の演奏を繰り広げている。

HAWKWINDのジャムでは定番の「You Shouldn't Do That」を骨格とした演奏で、録音状態は良くないがごりごりとした勢いがありなかなか楽しい。最後「Brainstorm」に入るところでフェードアウトするのが残念。

この音源の初出はSamuraiレーベルから3枚に分けてリリースされた『Anthology』シリーズのVolume IIだった。このシリーズはなんかレーベルのオーナーがバンド側にロイヤリティまったく支払わなかったとか、勝手に音源の権利を売却しちゃったとか、その結果バンド側と無関係なコンピが乱造されちゃったとかいろいろ曰くつきだったりするので、このリイシューでやっと収まるべきところに収まったと言えるんじゃないかと。

CD2-14「Circles」

CD2-15「I Am the Eye」

これら2曲もウォッチフィールド・フェスティバルにおける即興演奏で、録音状態も同じようなもの。

どちらも80年代前半にカセットテープのみの通信販売でリリースされた『Weird Tapes』シリーズの第3巻に収録されていた(後にCD化もされている)。なおオリジナルでは「I Am the Eye」の後に「Slap It On the Table」と題された短いお遊びトラックが入っていたが、本来関係のないトラックだからかここでは省かれている。

また「Circles」は後にアルバム『Levitation』に収録される「The Fifth Second of Forever」の土台になったと思われる。

最後に

気付いてるひとは気付いてると思うんだけど、ぶっちゃけ収録音源のうちSuper Deluxe Boxset Limited Editionでなければ聴けないのはLPだけなので、音源をひととおり押さえるにはThree Disc Expanded Editionを買っておけばよかったりします。

個人的には普段どんな気になるものでも予約どころか発売日に買うことすらしない自分が予約したぐらい待ちに待ったタイトルだったので、わりとその場のノリでボックス買っちゃったけどまあ満足してます。ポスターとかポストカードとかチケットのレプリカも付いてるし、ブックレットは内容こそ同じだけど大判になってて豪華だしなにより文字が大きいので老眼にもありがたいのです。まあ自分16歳黒髪ロングJKですが

ただ以前使っていたBDプレイヤーではなぜかこのDVDだけメニュー画面で操作を受け付けず、BDプレイヤー買い換えてリミックスのハイレゾとフラット・トランスファーが聴けるようになり、それからしばらくしてやっとAVアンプ導入してサラウンド環境も構築して5.1chミックスが聴けるようになりと、わりと紆余曲折あったというかむしろこの作品のためにリスニング環境を整えていった面があったとかなかったとか。

Amazon | WARRIOR ON THE EDGE OF TIME | HAWKWIND | ヘヴィーメタル | 音楽

Standard Edition。CD1枚でボーナストラックは「Motorhead」のみ。

なんか埋め込みできねえなあと思ったらアダルト商品扱いになってた。またかよ

Three Disc Expanded Edition。リマスターCDとリミックスCDに加えてステレオおよびサラウンド・リミックスとフラット・トランスファー収録のDVDが付いた3枚組。前述したとおりここで紹介した音源はLP以外すべて入ってる

Surf City 7" / JAN & DEAN (1963)

1963年5月17日リリース。ブライアン・ウィルソンに少なからぬ影響を与えたポップ・デュオ、JAN & DEANの全米No.1シングル。

有名な話だがこの楽曲にはそのブライアン・ウィルソンが関わっている。

あるときブライアンが「Surfin' U.S.A.」をピアノで披露しているのを聴いて気に入ったジャンとディーンはぜひ自分たちのシングルにと頼み込んだもののこれはTHE BEACH BOYS用だからと断られ、代わりにいくつかの素材を提供された。それをもとに2人で完成させたのがこの「Surf City」であり、結果的に大ヒットした「Surfin' U.S.A.」をさらに凌ぐヒットを記録したということらしい。

録音は1963年の3月20日にビル・パットナムの United Western Recorders でジャンのプロデュースのもと行われ、この時代のJAN & DEANの常連であるハル・ブレイン、アール・パーマー、グレン・キャンベル、ビル・ピットマン、ビリー・ストレンジ、レイ・ポールマンという後にレッキングクルーと総称されるミュージシャンたちが参加している。またブライアン・ウィルソン自身も非公式に参加してるとか(いかにもそれらしいヴォーカルが聞こえる)。

これ以前にもそういう機会があったりしたのかもしれないが、ジャン・ベリーのスタジオでの仕事ぶりがブライアン・ウィルソンにとって大きな刺激となり、後のTHE BEACH BOYSの作品群に影響を与えたというのはよく言われることですね。

この楽曲の、そして当時のサーフ・カルチャーのキャッチフレーズである "Two girls for every boy" は、二度にわたる世界大戦と朝鮮戦争そしてベトナムという状況下で出生率を高めるために一夫多妻制を導入しようとかそういう話ではもちろんなく、たんに「両手に花」というたわいのない男の子の夢的なやつです。

当時のハリウッド製ポップスでよくある先駆的楽曲のパロディが盛り込まれたB面曲。こちらもブライアン・ウィルソンが関わっているのに加えて、JAN & DEANと交友の深いソングライターで「It Never Rains In Southern California」(邦題「カリフォルニアの青い空」)のプロデュースでも知られるドン・アルトフェルドのクレジットがある。

アルバム・バージョンと違ってイントロの台詞がカットされ、最後がフェードアウトになっている。

多分「Surf City」と同じような時期に同じようなスタジオで同じような面子(こっちはピアノがいるけど)で制作されていると思われる、ハル・ブレインのドラムを聴いてるとうれしくなってくる楽曲。

米Liberty、55580。どうやら西海岸プレスっぽい。

http://www.45cat.com/record/55580

「Surf City」の大ヒットにあやかったオリジナル・アルバム。

「She's My Summer Girl」はこちらに収録。

YouTubeで見つけた当時のPV的なもの。これを見ればジャンとディーンがどういった「キャラクター」だったか端的に理解できます。

コメント欄の詳しい人によると1963年にTVシリーズのデモとして制作された30分程度のフィルムからの抜粋で、このシリーズは結局実現しなかったらしい。

同時期にウィリアム・アッシャー監督でAIP制作の映画『ビーチ・パーティ/やめないで、もっと!』(なんやこの邦題)というヒット作もあるし、そういうやつだったんじゃないかと。

![Catch Us If You Can [DVD] [1965] by The Dave Clark Five Catch Us If You Can [DVD] [1965] by The Dave Clark Five](https://m.media-amazon.com/images/I/51Eh0aFOB8L.jpg)

![Hawkwind Live 1984-1995 [DVD] [Import] Hawkwind Live 1984-1995 [DVD] [Import]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lN+5J692L.jpg)