Surf City 7" / JAN & DEAN (1963)

1963年5月17日リリース。ブライアン・ウィルソンに少なからぬ影響を与えたポップ・デュオ、JAN & DEANの全米No.1シングル。

有名な話だがこの楽曲にはそのブライアン・ウィルソンが関わっている。

あるときブライアンが「Surfin' U.S.A.」をピアノで披露しているのを聴いて気に入ったジャンとディーンはぜひ自分たちのシングルにと頼み込んだもののこれはTHE BEACH BOYS用だからと断られ、代わりにいくつかの素材を提供された。それをもとに2人で完成させたのがこの「Surf City」であり、結果的に大ヒットした「Surfin' U.S.A.」をさらに凌ぐヒットを記録したということらしい。

録音は1963年の3月20日にビル・パットナムの United Western Recorders でジャンのプロデュースのもと行われ、この時代のJAN & DEANの常連であるハル・ブレイン、アール・パーマー、グレン・キャンベル、ビル・ピットマン、ビリー・ストレンジ、レイ・ポールマンという後にレッキングクルーと総称されるミュージシャンたちが参加している。またブライアン・ウィルソン自身も非公式に参加してるとか(いかにもそれらしいヴォーカルが聞こえる)。

これ以前にもそういう機会があったりしたのかもしれないが、ジャン・ベリーのスタジオでの仕事ぶりがブライアン・ウィルソンにとって大きな刺激となり、後のTHE BEACH BOYSの作品群に影響を与えたというのはよく言われることですね。

この楽曲の、そして当時のサーフ・カルチャーのキャッチフレーズである "Two girls for every boy" は、二度にわたる世界大戦と朝鮮戦争そしてベトナムという状況下で出生率を高めるために一夫多妻制を導入しようとかそういう話ではもちろんなく、たんに「両手に花」というたわいのない男の子の夢的なやつです。

当時のハリウッド製ポップスでよくある先駆的楽曲のパロディが盛り込まれたB面曲。こちらもブライアン・ウィルソンが関わっているのに加えて、JAN & DEANと交友の深いソングライターで「It Never Rains In Southern California」(邦題「カリフォルニアの青い空」)のプロデュースでも知られるドン・アルトフェルドのクレジットがある。

アルバム・バージョンと違ってイントロの台詞がカットされ、最後がフェードアウトになっている。

多分「Surf City」と同じような時期に同じようなスタジオで同じような面子(こっちはピアノがいるけど)で制作されていると思われる、ハル・ブレインのドラムを聴いてるとうれしくなってくる楽曲。

米Liberty、55580。どうやら西海岸プレスっぽい。

http://www.45cat.com/record/55580

「Surf City」の大ヒットにあやかったオリジナル・アルバム。

「She's My Summer Girl」はこちらに収録。

YouTubeで見つけた当時のPV的なもの。これを見ればジャンとディーンがどういった「キャラクター」だったか端的に理解できます。

コメント欄の詳しい人によると1963年にTVシリーズのデモとして制作された30分程度のフィルムからの抜粋で、このシリーズは結局実現しなかったらしい。

同時期にウィリアム・アッシャー監督でAIP制作の映画『ビーチ・パーティ/やめないで、もっと!』(なんやこの邦題)というヒット作もあるし、そういうやつだったんじゃないかと。

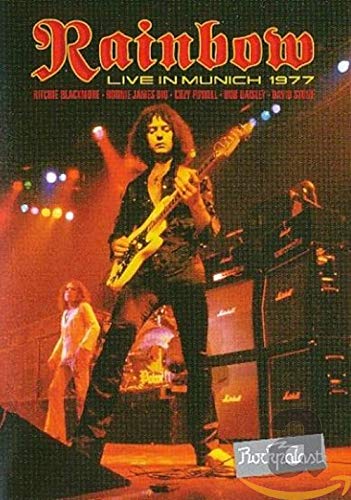

Live in Munich 1977 / RAINBOW (2005)

2005年から翌年にかけてリリースされたイギリスのハードロック・バンドRAINBOWのライブ映像。

1977年10月20日ミュンヘンのOlympiahalleでの公演をおそらくフル収録しており、もともとはドイツのテレビ番組Rockpalast用に撮影され長らくブートレグの定番だったらしい。

ロニー・ジェイムス・ディオとコージー・パウエルを擁する時期のパワフルなパフォーマンスを十分な画質と音質でたっぷり楽しめるありがたいソフトで、『On Stage』はもちろん『Live In Germany 1976』にも収録されなかったコージー・パウエルの「1812年」を含むドラムソロがついに、しかも映像で公式リリースされたことも話題になった(少なくとも俺の中では)。

- リッチー・ブラックモア Ritchie Blackmore:Guitar, Moog Taurus

- ロニー・ジェイムス・ディオ Ronnie James Dio:Lead Vocals

- デイヴィッド・ ストーン David Stone:Keyboards

- ボブ・ディズリー Bob Daisley:Bass, Backing Vocals

- コージー・パウエル Cozy Powell:Drums, Percussion

このときRAINBOWは1976年の日本ツアーを中心に収録したライブ・アルバム『On Stage』リリースに伴うツアーの最中で、次のスタジオ・アルバムとなる『Long Live Rock 'n' Roll』の制作途中でもあった。

メンバーは『On Stage』からベースとキーボードがそれぞれボブ・ディズリーとデイヴィッド・ ストーンに交代している。

セットリストは基本的に『On Stage』の頃と共通で「Stargazer」が新曲「Long Live Rock 'n' Roll」に入れ替わったくらいだろうか。

どの曲もリッチー・ブラックモアが他のメンバーに指示を飛ばし全体をコントロールしつつ自身はわりと自由に崩したバッキングを弾きソロも各曲の冒頭間奏後奏とあらゆる場面でたっぷりと披露していてスタジオ・アルバムとくらべてやたら演奏時間が長い。はじめて聴いたときはギターソロが多いし長いしえらいこっちゃと思った『On Stage』もこうしてみるとレコード向けにずいぶんかっちり再構成してたんだということがわかる。

そんなわけなのでロニー・ジェイムス・ディオの力強く安定した歌唱もコージー・パウエルや他のメンバーのプレイも魅力的だけども、結局なんもかんもリッチー次第というくらい音楽的に彼の占める要素が大きい。

とはいえコージー・パウエルは重要で、RAINBOWのライブにおける全盛期はコージーがいた時代と言われるのも納得のプレイ。

彼のドラムはたしかに派手だけどあくまで引き立て役に徹していて、引くところはわりとすぱっと引くうえでの押し出し方のバリエーションが豊富でともすれば(しなくても)延々とギターの音が垂れ流されるだけになりかねない演奏にメリハリをつけている。

リッチーのギターソロがこれほどドラマティックに決まるのはコージー(とキーボーディスト)あってのことで、後任のボビー・ロンディネリにしろチャック・バーギにしろきっちり作られた楽曲をきっちり演奏するという点に関してはコージーより適任だっただろうがライブでここまでの、言ってしまえば「面倒見の良さ」を発揮することはなかったように思う。

ボブ・ディズリーはそのコージーの補助としてバックコーラス含めそつなくこなしている印象で、そもそもRAINBOWがベーシストが魅力を発揮できるバンドじゃないという前提のもとで十分いい仕事をしている。ジミー・ベインより音の粒立ちがよくて細かいパッセージをバリバリ演ってるように聞こえるのはミキシングの問題もあるかなぁ。

元SYMPHONIC SLAMというだけあってか歴代キーボーディストのなかでも幅広い機材を揃えたデイヴィッド・ ストーンは雰囲気作りが主な仕事で、よくよく聞くとジョン・ロードに負けないけっこうエグめに歪んだハモンドを弾いてたりもするのだがミキシング・バランスそのものがギターの補強的な使われ方なので目立たず、ところどころのソロもあまりパッとしない。

『On Stage』でのトニー・カレイがわりとリッチーの向こうを張るようなプレイでミキシング自体そういうレイアウトだったことから考えると、彼の脱退をもってこのバンドにおけるキーボードの立ち位置自体が変わり、本格的にリッチーのワンマン化がはじまったとも言えるのかも。

リッチーはおそらくこの1977年ツアーからMoog Taurusを導入している(1976年ツアーの音源と比較した印象)。よくギタークラッシュの際に迫力を出すためと言われているし実際そういう面もあるのだろうが、この映像で観るとそれに限らずライブの前半からちょくちょくギターソロの補助的に使用しているのがわかる。

またデイヴィッド・ ストーンもTaurusっぽい重低音を出してるんだけど足元を確認できるカットがなく、まさかリッチーがキーボードの伴奏なんかするわけねえよなぁと思っていたところ後述するPVでストーンの足元にもTaurusがあることが確認できた。

ギタークラッシュに関しては1976年のライブではバンドが演奏を続けるなかぶっ壊してたけど、ここでは他のメンバーがステージを去ってから「じゃあこれからギター壊しますんで」みたいな感じで事に及んでいる。かなり最前列の観客に近いところでがっしゃんがっしゃんやってて最初は興奮して手を伸ばしてた客が途中から怖がってたり。もし自分がこの場でうっかり最前列になってたら前はリッチー後ろは押し寄せてくる観客に挟まれて泣く。

手持ちのDVD2枚組国内盤は2005年12月にvapから海外に先駆けてリリースされたもので、ピカピカの紙ケース(なんとも言い難いデザイン)入りのツヤツヤした真っ黒のデジパック(すごく指紋が目立つ)におまけでギターピックが付属している(いらない)。

海外では2006年に入ってからまったく違うデザインのパッケージでEagle Visionなどからリリースされ、こちらは国内盤と同じ内容に加えて評論家によるコメンタリー付きスライドショーも収録されてDVD1枚に収まっているっぽい。はっ?

ついでにUS盤はリージョン1と4でEU盤はリージョンフリーだけどPALだったはず。

国内盤DVD収録の本編音声は以下の3種類。

ミックスを手掛けたのは本編最後のクレジットによるとstevescanlon.netというところで、名前からしてSteve Scanlonさんご本人かその息のかかった人物の手による仕事だと思われる。

ミックスはステレオもサラウンドも『On Stage』とは違い各楽器がほとんど中央に寄せられたレイアウト。といってもヴォーカルとギター以外の楽器はちょっと脇にずらされてるような感じがして全体的な位置関係というかレイアウトのバランス(あるいは音像とでも言えばいいだろうか)が微妙なんだけど、それなりにクリアで各パートを聞き分けやすくタウラスの低音もわりと出ている。

サラウンドではリアに歓声が増えるくらいで演奏自体はステレオとレイアウト的にそんなに違いはなく、ぶっちゃけステレオを元にした擬似的なものだろうと思うんだけどなんかステレオより全体的なダイナミックレンジが広くなってギターの音の粒立ちがよくベースやドラムそしてタウラスの音が太くなってるような気がする。

サラウンドと比べるとステレオはどうしても低音が細くて全体的に軽い印象で、おそらく同じソースからのCD音源とこのDVDのDolby Digital 2.0chをざっと比較してもたいした違いはなかったし、さしあたってこのライブに関してはDTS 5.0chがベストかなと思わなくもない。正直1977年当時放送された際の音声がどんな感じでこのDVDに際してどの程度いじられてるのかよくわからないので無駄な警戒心が抜けないままになっちゃてるとこあります。あと自分はやっぱり『On Stage』のギターとキーボードが左右のチャンネルにくっきり分かれて配置されたレイアウトのが好きだなぁとも。

画質は当時の16mmフィルム撮影ということを踏まえれば十分鑑賞に耐えうるもので、カメラもそれなりの台数が用意されていてわりと見たい場面で見たい部分をしっかり見せてくれる。

ステージにかかるコンピューター制御の虹、リッチーが一瞬ギターのチューニングを直そうとしてすぐあきらめる様子、ロニーが間違えてベース側のコーラス用マイクで歌いはじめて音が入らない場面などがばっちり確認できる。

そういえば以前グラハム・ボネットがRAINBOW時代にライブで前座を務めたBLUE ÖYSTER CULTについてなにかのインタビューで「あいつらは保守的だから俺達とは合わなかった」みたいなこと言ってたのを読んだけど、ライブにいち早くレーザーショーを導入してみたものの様々な問題から継続できなかったBLUE ÖYSTER CULTからすれば大掛かりな虹のセットに予算を注ぎ込んでともすれば赤字を出しつつツアーするRAINBOWはなんやこいつらって感じもあったんじゃないだろうか(妄想)。

特典ディスクの内容はアルバム『Long Live Rock 'n' Roll』からのPV3つとコリン・ハートそしてボブ・ディズリーへのインタビューにあとフォトギャラリー。

「Long Live Rock 'n' Roll」「L.A. Connection」「Gates of Babylon」という3曲のPVは『Long Live Rock 'n' Roll』リリース後のアメリカ・ツアーに先立ってテレビ番組Don Kirshner’s Rock Concertで放送するために制作されたもの。

音声はモノラルで3曲とも楽器は当て振りだけどロニーのヴォーカルだけこの映像独自のものになっていて、この後『Long Live Rock 'n' Roll』のデラックス・エディションにアウトテイク含めたすべての音源が収録された。

多少演出があるとはいえスタジオに機材置いてふつうに演奏してるだけのシンプルな映像で、個人的見どころは「Gates of Babylon」でリッチーのギターソロのあとカメラがロニーに切り替わるとリッチーを撮影してるカメラマンのひとがばっちり画面に入ってしまいカメラがおもむろに向きを変える場面。

あとステージでの映像より画面が明るいおかげでデイヴィッド・ ストーンの足元に設置されてるMoog Taurusが確認できてすっきりした。

コリン・ハート(長年DEEP PURPLEやRAINBOWのツアーマネージャーを務めた人物)とボブ・ディズリーのインタビューはどちらもそれぞれに興味深い内容だが、そこで共通して語られるのがこのDVD本編のミュンヘン公演の2, 3日前、オーストリアでの公演の直後にリッチーが逮捕された事件について。

2人が語るいきさつは微妙に異なっているものの、リッチーがなにかしらの理由で劇場支配人を蹴飛ばして警察を呼ばれ機材ケースに隠れて会場を脱出しようとしたものの警察犬に見つかったというところは共通している。

警察犬といえばHAWKWIND(ボブ・ディズリーの話にちょろっと出てくるヒュー・ロイド・ラントンがいたバンドでもある)もお薬関係で警察にマークされライブ中に踏み込まれたことがあり、こちらはとっさにシンセサイザーで人間の可聴域を超えた音を大音量で流して警察犬を暴れさせて事なきを得たとか。

そういえば書き忘れてたけど本編のMCにもインタビューにも日本語字幕ついてます。

2013年のリイシュー盤には2006年盤の内容に加えて「Rainbow Over Texas ’76」と題された1976年アメリカ・ツアーの様子を伝えるショート・フィルムが追加されていて、これ1本でロニー時代の主要な映像をだいたい押さえられるようになった。

US盤こそリージョン1だけどEU盤はNTSCのリージョンフリーっぽい。あと本編音声のうちDolby Digital 5.0chがDolby Digital 5.1chに変更されてるような雰囲気。

日本ではなぜか2012年という微妙すぎるタイミングでやっと2006年の海外盤と同じ仕様(ただしオマケ付き)でリイシューされて2013年盤はスルーされた。なんじゃそりゃ

『ビリー・ザ・キッド/21才の生涯』(1973/2005)

『ビリー・ザ・キッド/21才の生涯』(Pat Garrett and Billy the Kid)はサム・ペキンパー監督、ルディ・ワーリッツァー脚本による西部劇映画。MGM制作で1973年公開、メトロカラー/パナビジョン。

いわゆるビリー・ザ・キッドものだがリンカーン郡戦争については描かれず、原題のとおりアウトローのビリー・ザ・キッド(クリス・クリストファーソン)と彼を捕らえんとする保安官パット・ギャレット(ジェームズ・コバーン)、そして彼らを取り巻く人々のドラマに焦点を絞った作品。結果的に『チザム』(1970, アンドリュー・V・マクラグレン監督)の後日譚っぽい時系列になってるといえるかも。

最後の西部劇監督とも言われたサム・ペキンパーの最後の西部劇であり、西部開拓時代の終焉と現実の西部劇の時代の終焉をオーバーラップさせるかのように去りゆく人々が淡々と、しかしどこか優しげな共感を交えた視点で描かれている。

『ワイルドバンチ』のようなド派手なバイオレンスはないが、 なにせ去りゆく人々を描いているのでわりとぼろぼろ人が死んでいく作品でもある。

この作品に登場する人物たちの大半は言うなれば時代に取り残された人々で、彼らはみなどこか諦めたような目をしている。

ビリー・ザ・キッドはそうした人々のなかのより若い世代にとっては輝かしい憧れであり、近い世代にとっては愛すべき友であり、より老いた世代にとっては懐かしくも眩しい存在なのだ。

つまりスターみたいなもんで、だからというわけじゃないけど作中彼をキリストになぞらえるような描写がちょこちょこ出てくる(『ジーザス・クライスト・スーパースター』の映画版も同じ1973年公開でしたね)。

そのビリーに人一倍の巨大感情をむけるのがパット・ギャレット。

彼自身かつてはアウトローだったが寄る年波と時流の変化から法と秩序の側に鞍替えし、妻と一軒家まで手に入れる。その対価は昔馴染みのアウトローたちやなにより「自分の子供のようにかわいがっていた」と言われるビリー・ザ・キッドを狩ることであった。

この作品のパットとビリーの関係は上記した『ジーザス・クライスト・スーパースター』におけるユダとキリストみたいな、人一倍焦がれるがあまり自分の手で「ケリ」を着けずにはいられなくなってしまった人間となんかそれを受け入れがちな人間という面もあるだろう。(2020/11/26追記:この文章をおぼろげな記憶頼りに書いたあとでJCSの映画版観直したら全然ってわけではないけどあんまりそういう感じじゃなくてびっくりした。なにか別の作品と混同してたのかあるいは気付かないうちに自分の中のユダ像が煮詰まってたのか……)

ビリーはいわばアウトローたちのヒーローであるが、なにせアウトローなので彼自身はたんに無軌道なだけともいえる。

捕まれば脱走するがさりとてどこか遠くへ逃げるでもなく、かといって徒党を組んで迎え撃つでもなく、一瞬メキシコに渡る気になってもすぐ戻ってきてしまう。結局彼はただ友人が訪ねてくるのを待っている。

対するパットもアウトローを保安官助手に任命してみたり「ビリーの居場所を探る」とか言って寄り道してはいるが、なんのことはないビリーはずっとフォート・サムナーに居て、パットだってそのことはうすうすわかっているのだ。

音声解説でも同じようなことを言われているが、これはいうなれば「捕まえたくない男と待っている男の追走劇」なのだろう。

それに巻き込まれるパットの昔馴染みたちやビリーの仲間たちも災難だがやつらはある程度自業自得として、かわいそうなのはパットの「俺もいい年だし所帯でも持って身を落ち着けるか」的なそもそも本人の素質とも願望ともズレた行動に付き合わされるはめになった彼の妻で、家に独りきりで夫の帰りを待ち続け、その夫はやっと帰ってきても仕事の話ばっかりで手も握りやしねえってのに外では娼婦と豪遊してやがるのである。

まあ人生の大半をアウトローとして過ごしてきたであろうパットに妻との接し方がわかろうはずもなく、そうした問題をストレートに表現しているのが街中に建つ違和感バリバリのパットの一軒家なのではあるが。

ついでに書くと妻の手も握らず何人もの娼婦を侍らせはしても(このシーンのパットの見苦しさはおそらく意図されたものだろう)はたして直接的な行為に及んだかはなんとも言えないパットが唯一はっきりと「その気」になってるのはビリーの「お気に入り」とふたりきりの間だけ。そこに彼がビリーとマリアの行為が終わるまで待つ描写が加わることで倍率ドン!みたいなとこもありますね。

その他スリム・ピケンズやチル・ウィルス、ジェイソン・ロバーズ、L・Q・ジョーンズ、ハリー・ディーン・スタントンといった個性的な俳優たちが多く参加し、それぞれに印象深い役どころを演じている。

『博士の異常な愛情』(1964)でコング少佐という「カウボーイ」のある種のステロタイプを演じていたスリム・ピケンズが、ここでは人生に疲れ切った保安官役を演じている。

「ボートでこの土地を出ていきたい」と語り実際にボートを作ってもいる彼はその死に際して川辺に向かい、それを見届けたパットは後に川を筏で下っていく年老いたガンマンとその家族に出会うことになる。

また伴侶役のケティ・フラドの肝っ玉母ちゃんぶりが強烈で、どう見ても劇中最強戦力である。

これ以前にも『昼下りの決斗』や『砂漠の流れ者』などペキンパー作品に出演していたR・G・アームストロングが保安官のボブを演じているが、彼は正式な保安官ではなくあくまで代理っぽい。このボブやアラモサ・ビルなどの描写から、パットは行く先々で相手に恩を売って自分の立場を有利にしていっている、しかもどうやら昔からそういう奴っぽいということが伺える。

ちなみにボブは「a buck-sixty」がこめられてるというショットガンでビリーを脅すが、ビリーがそのショットガンを撃つ場面では銃口からあからさまに硬貨が飛び出す描写になってたりする。そしてビリーはカッコつけて「keep the change」と言っといてあとで馬の交換を持ちかけるときその硬貨をダシにするのである(身体に埋まってるから掘れば?的なろくでもねーこと言ってるけどまあなにせろくでなしなので)。

ギョロ目が強烈なジャック・イーラム演じるアラモサ・ビルはそこそこ名の通ったアウトローだったようだがどういった思惑からかパットに声をかけ保安官助手に任命される。

彼とビリーの決闘シーンはその直前の食事シーンも手伝って悲しい場面だけど、どうしようもない奴らのどうしようもなさ比べみたいな妙な可笑しさもある。

『ワイルドバンチ』であのマパッチ将軍を演じたエミリオ・フェルナンデスはなんだかよくわからんけどとりあえずかわいそうな役どころ。かわいそうなんだけど急に出てくるしキャラとしての立ち位置がわからんので、ビリーたちと仲がよくかつてはチザムとも争ったとしてじゃあそれでこの人はなんなの?となる、ある意味エイリアスより浮いたキャラになっている。おかげで2つの音声解説と映像特典の解説全部で「このシーンいらんでしょ」とか言われてたり。

まあなんにせよ彼が今際の際に語る夢はパット・ギャレットが本人さえその気なら実現しうるもので、そのパットはあのありさまというのが冒頭から示されているのである。

『イージー・ライダー』のヒッチハイカーやリー・ヴァン・クリーフがクリス役だった『荒野の七人』の続編で死亡フラグをうまいこと生存フラグに反転させるガンマンを演じていたルーク・アスキューが、ここでも用心深く抜け目のないアウトローを演じている。どのくらい抜け目がないかというとちょくちょく登場するにも関わらず最後までパット・ギャレットと直接対峙しないのである(この映画でのパットはいうなれば時代の尖兵なので、彼に声をかけられるとろくな目にあわない)。クライマックスでパットの放った銃声に真っ先に反応して飛び出してくる描写が入るのが、そういう場面じゃないんだけど彼のキャラクターをよく表していてクスッとなる。

『ゴッドファーザー』シリーズや『ゲッタウェイ』に出ていたリチャード・ブライトもビリーのアウトロー仲間を演じている。冒頭ではスーツだったのに再登場したら他のアウトローたちと同じような汚い格好になっててちょっと戸惑う。

彼がパット・ギャレットと対峙するシーンはパットが下手打つと4対1になりかねない状況で相手にプレッシャーを与えながら抵抗手段を奪っていく様がたくみに描かれていて緊張感があり、5人全員の演技が魅力的。

ビリーのアウトロー仲間で冒頭から彼の横にいるドニー・フリッツはシンガー・ソングライターでクリス・クリストファーソンのバンドのキーボーディスト。この後1974年に1stソロ・アルバムをリリースするが、そのジャケットはどうやら本作撮影中のオフショットのようだ。

ビリーといい感じになる女性役は当時クリス・クリストファーソンと結婚していた歌手のリタ・クーリッジ。こんだけビリーをキリストとオーバーラップさせてる作品でキャラ名が「マリア」だとやっぱりマグダラさんちのひとを連想してしまう(マグダラは地名)。

脚本のルディ・ワーリッツァーと監督のサム・ペキンパーもそれぞれちょい役で出演している。

当時36歳くらいのクリストファーソンがとても21歳の「Kid」に見えないというのはしょっちゅう言われるが、当時40代後半のペキンパーなんかもうほとんどおじいさんである。

そしてボブ・ディラン。

ボブ・ディランはもともとルディ・ワーリッツァーの知り合いだったそうで、彼にこの映画への楽曲提供を頼まれサム・ペキンパー(彼はディランのことを知らなかったそう)に「Billy 1」の原曲を披露したところ気に入られ、その場で俳優としてもオファーされたらしい。

ボブ・ディランの演じるエイリアスはビリーに憧れる若者を象徴するかのような役回りで、ビリーの周囲をちょろちょろついてまわる。ちょっと神経質そうな挙動も含めて愛嬌があり、たまにかけるメガネもキュート。

劇場公開版では出番がほとんどカットされているらしいんだけど、プレビュー・バージョンと特別版ではこのエイリアスが物語の序盤で脱走するビリーに向ける視線と終盤でビリーとパットに向ける視線が、登場人物たちの彼らに向ける視線を代表したもの(あるいはもっと広く「この作品を象徴したもの」と言ってしまってもいいかもしれない)となっていて、だからこそ「エイリアス」なのではないだろうか。

この2つのシーンはビリーとパットがそれぞれ「人を殺して街を立ち去る」場面で、保安官を殺したうえに馬から落ちるわジャケット忘れて引き返してくるわとなんともしまらないビリーのしかしどこか微笑ましい描かれ方と、「札付きの悪党」を始末したパットを人々が遠巻きに眺める寒々しさが対比されているようにも見える。

さらにパットが劇中一貫して着けなかった保安官バッジを着けいよいよ立ち去るラストシーンは、子供の行動や画面の構図からして『シェーン』に対するオマージュなのだろう。

音楽

ボブ・ディランによる劇伴は、2つの主題の変奏といくつかの小曲による。

ひとつはブルース・ラングホーンのリード・ギターが美しい「Main Title Theme (Billy)」と歌入りの「Billy 1」「Billy 4」「Billy 7」というバリエーション。

もう一方は「Cantina Theme (Workin' for the Law)」にはじまり「River Theme」そして有名な「Knockin' On Heaven's Door」やゲイリー・フォスターによるリコーダーが素晴らしい「Final Theme」に引き継がれるもの。こっちは主題というか動機だろうか。

ぶっちゃけボブ・ディランに映画の劇伴を手掛ける能力があるのか疑問ではあるが、どちらも非常に印象的で耳に残る音楽となっている。

実際のところ映画の長さに対してあきらかに音楽の量が足りておらず同じトラックの使い回しが多いのだけど、この限られたバリエーションによるシンプルな音楽の繰り返しと無音のコントラスト、そしてたまに出てくるヴォーカルがディランの声質を含めてこの作品にはよくマッチしていて劇伴として物足りない感じはまったくしない。

本作の劇伴はもともとペキンパー作品を多く手掛けた映画音楽家のジェリー・フィールディングが担当する予定だったが、プロデューサーであるゴードン・キャロルの後押しもあってボブ・ディランの音楽を加えフィールディングは音楽監督を担当することに。その判断に怒ったフィールディングは降板してしまい、残されたディランが全編の音楽を担当することになったらしい。

しかしフィールディングは映画音楽に不慣れなボブ・ディランのために嫌々ながら監修として関わったという話もある。

セッションそのものはディランがおもむろにギターをかき鳴らしながら歌いはじめ参加したミュージシャンやスタッフたちが総掛かりでそれを形に仕上げていくという、言ってしまえばディランのいつものやり方で制作されたと思われるが、出来上がったトラックの劇伴としての整合性の高さがジェリー・フィールディングによる監修の結果だとしたら納得がいく(フィールディング自身はディランの音楽的な語彙の乏しさにあきれ気味だったようだが)。

あるいはディランのひとつの楽曲に対しアレンジを変えながらどんどんテイクを重ねていくという録音スタイルが、共通の主題によるバリエーションが効果を発揮しやすい映画音楽とうまいこと噛み合ったという面もあるかもしれない。

なおサウンドトラックとシングル「Knockin' On Heaven's Door」は映画本編の公開から2ヶ月後にリリースされ、特に「Knockin' On Heaven's Door」は世界中で大ヒットし名実ともにボブ・ディランの代表曲の1つとなった。

版とソフト

本作には3つの主要なバージョンが存在する。

- 1973年劇場公開版(106分)

- 1988年ターナー・プレビュー・バージョン(122分)

- 2005年特別版(115分)

劇場公開版はその名の通り1973年に劇場で公開されたバージョン。ほか2つとはだいぶ編集方針に違いがあるらしいが、現状ソフトや配信で観る手段がなく自分も観たことない。

ターナー・プレビュー・バージョン(1988 Turner Preview Version)は1988年にTurner Home Entertainmentから家庭向けLDとしてリリースされ、今作の再評価のきっかけとなったバージョン。1988年と銘打たれているが実際は劇場公開版より以前にサム・ペキンパー自身が試写用に完成させたものである。

ペキンパーとそのスタッフたちの常であればこのプレビュー・バージョンをベースに劇場公開用のフィルムをある程度時間をかけて練り上げるはずが、撮影中にはすでに表面化していたペキンパーとMGM経営陣の激しい対立や非常識なほど短い編集期間から、劇場公開版は突貫工事的に制作された。

2005年特別版(2005 Special Edition)は2005年Warner Bro.からのDVDリリースに合わせて新たに制作されたバージョン。プレビュー・バージョンと劇場公開版のいいとこ取りをして、当時ペキンパーとそのスタッフたちが十分な時間をかけて劇場公開版の制作にあたっていたらきっとこうなっていただろうと思われるものに可能な限り近づけている。

プレビュー・バージョンと2005年特別版をかんたんに比較すると、プレビュー・バージョンがかなりざっくりした編集で無駄が多い(試写用だから当然だが)のに対して、特別版は編集が洗練されていて話の流れも自然になっている。とはいえあくまでペキンパーとそのスタッフたちが劇場公開版のために行った編集を尊重して可能な限りそのまま使用しているということらしい。

さらに特別版はフィルムのレストアやカラーコレクションの調整がおこなわれ全体的に画面が綺麗になり質感も高められている。

プレビュー・バージョンでは一部屋外のシーンが不自然に暗く特別版ではこれらが明るく修正されているが、この点に関してはちょっと疑問が残りもする。

こうした不自然に暗いシーンのうちひとつはパット・ギャレットが保安官二人を引き連れてビリーの居るフォートサムナーに乗り込む場面で、この後画面が街の中に移ると外はとっぷりと暗くなる。ということは乗り込む場面は時刻的に夕方から日没頃だったはずで、ここが明るいといきなり夜になった感じで不自然なのだ。

撮影期間の都合とかで日の入りや日の出に撮影できず、試写版を作る際にとりあえず暗くしておいたとかそういう可能性もあるんじゃないだろうか。

まあ仮にそうだったとしてじゃあ「日が落ちはじめ暗くなってきた」というよりただ「画面が不自然に暗い」だけのあのままのがよかったかというとそんな訳ないしだからといって後から特殊効果等で手を加えてしまうのはそれはそれでやり過ぎだろうし、残された素材から鑑みて特別版の編集が最善だろうとは思うけど。

そして特筆すべき大きな違いが、ボブ・ディランの代表曲のひとつとして名高い「Knockin' On Heaven's Door」の扱い。もともとこの映画のために制作されサウンドトラックに収録されているにも関わらずプレビュー・バージョンでは使用されておらず、特別版であらためて追加された(劇場公開版はどうだったのかわからない)。

ただ個人的には、この情感あふれる音楽と多分に状況説明的な歌詞はいささかセンチメンタル過剰(ナンバガか)であるとも思えて、わりとあっさり次の場面に切り替わってしまうのもあってどちらのほうがより好ましいかというのは正直決めがたい。プレビュー・バージョンの「River Theme」が流れるこのシーンも十分に雄弁で美しく、あえて使わずに済ませたのもそれはそれで英断だったのではという気がしなくもない。

手持ちのソフトは前述のWarner Bro.リリースによるDVDで、2005年特別版とターナー・プレビュー・バージョンの2バージョンに音声解説や特典映像を加えた2枚組。

本編の英語音声はどちらもモノラルのDolby Digitalのみで、2005年特別版には日本語吹き替え音声も収録されている。

一部のサイトだとDolby Digital 5.1chの記載があったりするけどこれば間違いじゃないかと。2020年現在までに流通した日本盤DVDはどれも同じ仕様でモノラル音声しか収録されててないと思います。

海外ではBDも発売されてるらしいが収録バージョンや音声の仕様がよくわからないしたぶん日本語字幕もついてない。

プレビュー・バージョンの英語モノラル音声は荒れている部分があるが、特別版では全体的に綺麗に整えられ柔らかく広がる感じもあり聴いていて快適。

ドンパチの派手さよりも台詞と音楽、あるいはそれらの空白を「聴かせる」たぐいの映画なこともあってこれで十分満足で、むしろ迂闊にサラウンド用にリミックスをしたらモノラルだからこその密度感や滑らかさが失われ、スカスカのカスカスになってしまうのではという気もする。

日本語吹き替えはコバーンを小林清志、クリストファーソンを堀勝之祐、ディランを松橋登が担当。

音声解説はニック・レッドマン、ガーナー・シモンズ、デイビッド・ウェドル、ポール・セイダーの4人による対談で、作品内容から試写版とディレクターズ・カットの違い数種類のエンディング特別版の編集方針その他製作中の雑多なエピソードなどにいたるまで2つのバージョンの本編に乗せて喋りまくっていてすごい情報量。いい年した映画オタク(みなさんペキンパーについての著書もある立派な監督や編集者の方々です)が寄り集まってあーだこーだやってるのを聞くのは楽しいぜ。

べつにどっちから聞いてもいいだろうけどいちおうDisc 2のプレビュー・バージョンから収録しているっぽい。

Disc 1には映像特典として『昼下りの決斗』『ワイルドバンチ』『砂漠の流れ者』『ゲッタウェイ』『ビリー・ザ・キッド/21才の生涯』『ジェームス・ディーン コレクション』の予告編を収録。

Disc 2の映像特典は以下の3つ。

ひとつは本作制作当時サム・ペキンパーの公私ともにパートナーだったケイティ・ヘイバーのインタビューと、音声解説にも登場したポール・セイダーによる解説を組み合わせたちょっとしたドキュメンタリー。インタビューは多くのトラブルに見舞われていた撮影現場の様子やペキンパーの人となりについて触れており、解説に関しては音声解説で詳しく語っていることの要約的な内容。ケイティ・ヘイバーは「パナソニックのレンズに問題があってずいぶん苦労した」と言ってるんだけど、パナビジョンの間違いだろうか。あと字幕ではここ「40インチのレンズ」となってるが40インチのレンズとか天文台の大型屈折望遠鏡でもそうそう無いようなサイズだし(今ざっと調べたらヤーキス天文台にある世界最大の屈折望遠鏡がちょうど40インチらしい)ふつうに14インチの聞き間違いだと思います。

もうひとつはクリス・クリストファーソンとドニー・フリッツへのインタビューで、クリストファーソンがミュージシャンとしてデビューするまでの経緯やふたりとペキンパーのエピソードなどが語られている。

最後にクリス・クリストファーソンが本作撮影中に作曲しペキンパーの追悼式でも演奏した彼ゆかりの楽曲を披露している映像で、この2枚組DVDは締めとなる。

QUEEN (1973/2011)

QUEENはおそらくTHE BEATLESと並んで世界的に有名なイギリスのグループで、1970年にロンドンで結成された。ハードロックを基調としつつ時代に合わせ様々な音楽的要素を取り入れていったグループだが、この1stアルバムの時点での音楽性はハード化したグラムロックとでも言うべきもの。

その1stアルバムとなる今作は1973年7月13日リリースで、プロデュースはバンド自身とジョン・アンソニー、そしておそらくこのバンドの音作りの立役者であろうロイ・トーマス・ベイカー。邦題は『戦慄の王女』だった。

- フレディ・マーキュリー Freddie Mercury:Vocals, Piano

- ブライアン・メイ Brian May:Guitars, Piano, Vocals

- ジョン・ディーコン Deacon John:Bass Guitar

- ロジャー・テイラー Roger Meddows-Taylor:Percussions, Vocals

70年代のQUEENを特徴付ける多重録音を駆使した独特の厚みのあるギターとコーラス、それらを最大限活用したときに華麗でときに暴力的な目くるめくアレンジといった要素はこのアルバムにおいてすでに完成されていると言っていいと思う。

反面、めいっぱいアイディアを詰め込んだのであろう結果としてクドさやとっ散らかった感じが耳につき、どの曲も凝ってるんだけどそれ故にどの曲も似たような展開になりがち、という問題も。

とはいえ初期QUEEN特有のこのむせ返るような濃厚さには独自の魅力があり、これこそ4thアルバム『A Night at the Opera』に至る過程で整理・洗練されていくその原液とも言えるんじゃないかと思う。

あとQUEENと少女漫画の関係については不勉強なんだけどなんとなく魔夜峰央的な絵柄を連想したりする。魔夜峰央でQUEENだとむしろ「フラッシュのテーマ」だろうけど

QUEENは1971年、ホルボーンからウェンブリーに移設したばかりの De Lane Lea Studios で1stアルバムの素材となるデモ・テープのレコーディングを開始。これをプロデュースしていたジョン・アンソニーの紹介で翌72年にノーマンとバリーのシェフィールド兄弟に招かれ、彼らが設立した名スタジオ Trident Studios で夜の空き時間を使って本格的なアルバム制作にとりかかった。

エンジニアリングはジョン・アンソニーやロイ・トーマス・ベイカーに加えてデヴィッド ・ヘンチェル、マイク・ストーンといった当時のTrident StudiosのスタッフあるいはQUEEN自身がその時々に応じて担当していたようだ。

つまりこのアルバムは、デヴィッド・ボウイやT. REX、エルトン・ジョンといった面々の出入りする言うなれば当時のブリティッシュ・ロックの最前線であるTrident Studiosで、そのスタッフたちも交えてじっくり時間をかけて制作されたということになる。

だからこそロイ・トーマス・ベイカーのトレードマークである執拗な多重録音やデッドで厚みのあるもこもこドラムなどをふんだんに盛り込みつつも、それらがたんなるプロデューサー主導のレコーディングで終わらずQUEENというバンドの音楽性として昇華されているのだろう。

なおアルバムは途中フレディがラリー・ルレックス名義でシングルを作ったりしつつ1972年11月頃に完成したものの、レーベル探しが難航し英EMIからリリースされたのは翌73年も半ばになってからであった。

ノーマン・シェフィールドはこれ以降バンドのマネージメントに敏腕を振るい躍進のきっかけを作るとともに、フレディ・マーキュリーが彼に捧げたといわれる「Death On Two Legs」等創作の原動力にもなったりならなかったり。

- Keep Yourself Alive

アルバムに先行してリリースされたデビュー・シングルで、邦題は「炎のロックン・ロール」。カウベルが足りない

自分がQUEENを聴きはじめた頃は手元にたいした資料がなく今ほどインターネットも一般的じゃなかったもんで、しばらく「炎のロックン・ロール」と「誘惑のロックン・ロール」(「Now I'm Here」の邦題)がどの曲を指すのかわからず、とりあえずどっちかは「Modern Times Rock 'n' Roll」の邦題だろうと予測してたら全然違ったりなどした思い出。

たぶんQUEENでもっともグラムっぽいキャッチーさを備えたトラック。

- Doing All Right

イントロのピアノはだいぶエコーがかけられてるけどそれでも「Lady Stardust」や「Tiny Dancer」と同じあのベヒシュタインだということを思い出させる。

この時期ならではなフレディ・マーキュリーの瑞々しい高音が楽しめるゆったりとした前半から曲調が変わってそこに歪んだギターが入ってきて…というやつ。

SMILE(QUEENの前身となったグループ)時代からある楽曲で、当時のヴォーカリスト、ティム・スタッフェルとブライアン・メイの共作。

- Great King Rat

- My Fairy King

2曲とも初期QUEENを象徴する執拗かつ過剰な楽曲で、左右のチャンネルを目まぐるしく行き交うギターとコーラス、緩急の激しいコテコテとも言える曲展開とそれに合わせて細かく変化するエコーなど、残響に至るまで作り込んだこの思いっきり「やらかしちゃってる」感は他に代えがたい。こういった一面を指してプログレ的と言われたりもする。

凝った音作りの代償として音質的にはかなり苦しい。

原液感ある。

- Liar

当時のライブでハイライトとして演奏され後年のツアーでも取り上げられる機会の多かったこの時期の代表曲で、ハードロック色が強いトラック。

アメリカでのみ3分ちょいに編集されシングル・リリースされた。

- The Night Comes Down

不穏なイントロから一転してフレディが繊細な歌唱を聴かせる楽曲で、このアルバム内では比較的シンプルな音作り。あとカウベル。こんなシンプルなら全体的にもっとクリアな音になりそうなものだけどそこはエコーなどでばっちりお化粧を施されてちゃんと(?)もやもやした音になってる。

このトラックのみDe Lane Lea Studiosでのテイクが採用されている。

- Modern Times Rock 'n' Roll

アルバム中唯一ロジャー・テイラーの作曲とリード・ヴォーカル。

小品ではあるけどギターのバッキングがけっこう美味しい、のちの「Stone Cold Crazy」や「Sheer Heart Attack」に通じるハードな曲調。

- Son and Daughter

QUEENにはわりとめずらしいブルース・ベースのヘヴィ・ロック。

- Jesus

リズムとコーラスが特徴的で「他とはちょっと違った調子の曲だな〜」と聴いてると案の定盛り上がる。正直そんな長々と盛り上がらなくてもとか思ってたんだけど、De Lane Lea Studiosでのデモが公式に聴けるようになったことでこれでも当初よりだいぶ短くなってることが判明した。

- Seven Seas Of Rhye...

アルバムの最後を飾るインストの小品。この後ヴォーカルが付いてシングル・カットされたり2ndアルバムに収録されたりするもんだからなんとなくYMOの「以心電信」を連想するように。

このアルバムのジャケットは英EMI盤と米Elektra盤で異なり、米盤の方は英盤ジャケをトリミングしたものになっている。

日本のWarner-Pioneer盤は米Elektra配給で、ジャケットも米盤に倣ったもの。正直ジャケットに関しては英盤のが魅力的なような。

裏ジャケは英盤と米盤でロゴやクレジットのレイアウトが異なるものの基本的なデザインは共通で、おなじみ「No Synthesizer」表記や18年後にまさかの再登場を果たすことになる謎のペンギン男の写真等がある。

日Elektra/Warner-Pioneer、P-8427E。

音質はまあこんなもんだと思う。正直70年代のQUEENは凝った音作りの代償としてマスター・テープの段階からけっこうな音質劣化があるように思えるんだけど、英初期盤とかどんなもんなんだろ。

2011年にはQUEENの全アルバムが「Queen 40th Anniversary」シリーズとしてボーナス・ディスク付きの決定版とも言える仕様であらためてリイシューされた。

このシリーズのリマスターは有名なエンジニアの Bob Ludwig が手掛けており、このアルバムに関して言うとクリアながら音圧重視でダイナミックレンジが狭い仕上がりとなっている。ダメでは

Album details - Dynamic Range Database

本来比較対象にしなきゃいけない古いCDを手放してしまって幾年月なのではっきりしたことは言えないが、おそらくアナログ・マスターから丁寧にデジタル化やノイズリダクション(これも手放しで歓迎できるわけじゃないけど)を行ってはいて、でもついでに音圧も上げちゃってるので台無しは言い過ぎだとしてもちょっちキツいな〜という印象。カーステでなるべく音量調節したくないときとか小さめの音で流しておきたいときにはいいかも知れない。

日本限定でSHM-SACDがリリースされたりもしたけど元にしてるのはこのリマスターだそうなので、もちろん実際聴いてみないとわからないとはいえ正直期待できそうにない。

それはそれとしてボーナス・ディスクの内容は上記した1971年De Lane Lea Studiosでのデモ音源5つとアルバムのアウトテイク「Mad the Swine」となっていて、こちらはどれも興味深い内容。

リマスタリングもボブではなく Adam Ayan が手掛けていて案外悪くない。

De Lane Lea Studiosでのデモはおそらく盤起こしだが音質は十分良好で、しかもデモと言ってもアレンジどころかミキシングまで含めかなり完成品に近い段階まで仕上がっている。

この時点ですでにQUEEN側のレコーディングに対するイメージがある程度固まっていて、だからこそ実際に出来上がったアルバムがああいったものになったのだろうことを伺わせる。

ていうかロイ・トーマス・ベイカーが噛んでない分ドラムの音が残響を含むクリアなサウンドになってるし多重録音や執拗なエコー操作で各楽器のディテールが霞んだり全体がぼやけたりしてないので、この方向性でも十分いいアルバムに仕上がってた疑惑がある。ただまあその場合あくまで「この時代の音」の範疇に収まった作品止まりで、そこを突き抜けたものにはなっていなかったかも知れないが。

「Mad the Swine」はアウトテイクだけど軽快でなかなか良いトラック。

1つ1つが作り込まれた結果ある種の箱庭感というかぼんやりと閉じた感じのあるアルバム本編のトラックに対し、これはもうちょっと緩くて開放的。残響感のあるドラムや過剰なエコーがない音作りからして完成したアルバム本編よりDe Lane Lea Studiosでの音作りに近くて、だからこそ他との兼ね合いで外されたんじゃないかと思わずにいられない。

あとこのトラックはなぜか1991年にシングル「Headlong」のカップリングとして蔵出しされたのが初出なはず。

サブスクだとなんか追加で3曲のライブ・クリップも観られたりするっぽい。

再生中のレコードへの静電気対策

先に書いちゃうとやることはこの方の記事と同じです。

自分は普段レコードの再生前にaudio-technicaのクリーナーで盤面のホコリを取り、その上で残ったゴミと静電気をタミヤの除電ブラシで取り除いている。

自分が使ってるのはもうディスコンになってた。

このブラシはレコードに対してすこし小さいけど、まあべつに問題なく使えるし、本来の用途である模型やフィギュアを含め細々したもののホコリを払うのに丁度よいので重宝しております。これ一本でターンテーブル周りの掃除ができる。

でもレコードは再生中もおそらく盤と針の摩擦等が原因で静電気が発生しやがりますので、それに関しては再生前の処理だけでは対応できない。そもそもなんでレコードって擦って音拾うくせに帯電しやすい素材で作られてんだよ(ものすごく今更)。

レコード再生時に発生する静電気の程度は盤によって様々で、たいして気にならないものもあれば、いくら除電しておいても再生をはじめるとだんだんノイズが増えていってえらいこっちゃになり、終わった頃にはターンテーブルシートにびったりくっついてるような有様のものも。ターンテーブルの駆動方式(ベルトドライブかダイレクトドライブか)でも変わってくると小耳に挟んだがよくわからん。

手持ちだと特にビクター音楽産業の国内盤は酷く帯電するものが多い印象で、長いこと気になってたけどとうとう嫌気が差して対策を練っているときに見つけたのが上記の記事となります。

そもそもレコード再生時に発生する静電気を抑えるために考えられる対策となると

- ターンテーブルシートを静電気が発生しにくい、あるいは除電効果があるものにする

- 再生中のレコードを直接静電気除去ブラシで処理する

- イオン発生機を使用する

- ナガオカのクリーニングスプレー等、除電効果のある薬品を塗布する

- ウェットプレイ(レコードを水にひたした状態で再生する)

あたりだと思う。

2は製品化されているものでいうとSFCのSK FILTERみたいな。ただストレートに金が無いので買ってみたりできるわけもなく、手持ちの除電ブラシを再生中のレコードにかざしてみても思うような効果も得られず、トーンアームにアルミホイルを巻きつけて簡易的な除電ブラシのように用いるのも自分の環境ではろくな効果がなかった(今考えると大きなポップノイズを抑制する効果はあったのかもしれないが)。

3は最近知ったのだけど、イオン発生機を再生中のレコードの近くで稼働させることで除電するという方法があるらしい。オーディオ用の機器もあるがたとえばイオン発生機付きの車載用空気清浄機を流用する人もいるそうな。おもしろそうだからそのうち試してみたいけど、車載用空気清浄機とかは稼働音が気になりそう。

4はよく中古レコードにゴテゴテに付着してて悩まされるやつ。適切に扱えばゴテゴテにはならないのかも知れないが、一枚一枚を処理していくのは面倒だしなるべく避けたい。

5は海外のオーディオマニアがやってたりするやつ。日本語で「レコード ウェットプレイ」とか検索してもえっちでヌルヌルなやつばっかり出てくるけど「record wet play」あたりで検索すればそれらしいものがヒットしたりするはず。まあ現実的ではないですね。

というわけで、今回は1となります。

Truscoの静電気除去シートは以前Amazonをつらつら眺めてたとき見つけて「これターンテーブルシートに流用できんじゃね?」と思ったらレビュー欄に先駆者の方々がいらっしゃったり、値段もわりと手頃だったり、たとえ今回の目的に対しては効果が得られなくても普通にホコリを払う用途には使えそうだったりと、目をつけてはいたので上の記事は渡りに船でした。

これをこう pic.twitter.com/DzqbDb1B45

— perucho (@perucho1972) 2020年10月1日

ターンテーブルシートはTechnicsのRGS0010A(SL-1200系の保守部品)で、その上にTruscoのものを敷いてる。

この状態でビクター音楽産業盤(シュライヤーのシューベルト『美しき水車小屋の娘』)を再生してみたところ、予想以上に明確な効果があった。

端的に言うとむっちゃ静か。

以前は再生前にいくら静電気を除去しようと針をのせたらすぐに静電気由来と思しきパチパチノイズが乗りはじめそのうち大きなポップノイズも発生する状態になっていたのが、おそらく溝に残っていたホコリ等由来のわずかなノイズだけになったのだと思う。

なんだかぱったり静かになっちゃったから、本当に以前はそんなに静電気に悩まされてたっけ?と不安になってくる。

再生が終わったあと盤を取り上げて手元でブラシをかざしてみたところわずかに静電気が発生していたが、以前だったらそもそもターンテーブルシートと盤を引き剥がすところからはじめなきゃならなかったので状態は比較するまでもない。

お次に同じくビクター音楽産業盤で、ちょうどこの前洗ったばっかりのものを再生してみる。

スヴャトスラフ・リヒテルのJSバッハ『平均律クラヴィーア曲集』LP5枚組箱を洗っていきます pic.twitter.com/LjY1bRqJf2

— perucho (@perucho1972) 2020年9月14日

これこそ今回の件のきっかけになった盤で、ほんとに帯電っぷりがエグい。

再生してみると、最初のうちの静けさには「おおっ!」となったものの、じわじわとノイズが出てくる。

内周に至ると少し歪みっぽくもなるが、これが静電気の影響なのかもともとの録音や盤の性質なのか、それとも単に自分のプレイヤーの調整不足なのかわからない(たぶん最後の要素がでかい)。

再生を終えて盤を持ち上げるとシートが一緒にくっついてくる程度に帯電していた。

結局この盤に対しては「あるのとないのじゃ大違いだけど、やっぱり帯電はする」というところか。以前の状態では再生する気にもなれなかったけど、これなら聴くだけ聴いてから「あーあーしょうがねーなー」とか言いながら処理する気にはなれそう。

他に輸入盤含めビクター以外の盤を数枚再生してみたけど、全体として劇的というほどではないけど確実に効果が得られている。最初のやつはおろしたて特有のボーナスタイムみたいなやつ?

元々あまり帯電しなかった盤は再生終了後にブラシをかざしてみても毛が反応しない(=静電気がほぼ発生してない)かしてもごくわずか、それなりだった盤はそこそこに、といった感じ。

静電気除去シートを使わない環境だと帯電する盤は再生中からふつうに静電気きてます!って感じだったので逆に目立たなかった、ターンテーブルに乗ってる間はブラシ等に反応しないしホコリも吸い寄せないけど、持ち上げた(=シートから離れた)際に静電気が発生するという新たなパターンのやつも。てかわりとそういうパターンが多いかもしれない。

ちょっと前にオーディオ機材の構成を変えた結果気軽にレコードの音をパソコンで録音したりできなくなってしまったので、きちんと両方の状態を録音して比較できないのが悔やまれる(とかもっともらしく言ってるけどどうせ面倒くさがってやりませんでしたよコイツ)。

というわけで、少なくとも自分の環境における「再生中に発生する静電気を抑える」という目的に対しては明確に有効な結果が得られました。やったね。

このシートを使ったうえで他の除電手段を併用したり、特に帯電しやすい盤にだけクリーナー等を使用するのが現実的かも知れない。

加えてこれ以上の対策をするなら、機材側をあれこれする前にリストバンドとかシールとか何かしらの手段で自分の身体の静電気対策をした方がいいんじゃないかと。

あとこれは個人的な見解だけど、ジャケットから取り出した時点ですでに帯電しているレコードに関しては先にブラシ等でしっかり静電気と付着したゴミを除去してからターンテーブルにのせた方がいいと思うし、帯電具合やゴミの量によっては一旦水洗いしてしまった方が結局余計な手間が省けると思います。

このシートの効果ってどのくらい保つもんなんだろ。

![リッチー・ブラックモアズ・レインボー・ライブ・イン・ミュンヘン 1977 [DVD] リッチー・ブラックモアズ・レインボー・ライブ・イン・ミュンヘン 1977 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/31WRD991AZL._SL500_.jpg)

![ビリー・ザ・キッド 21才の生涯 特別版 [DVD] ビリー・ザ・キッド 21才の生涯 特別版 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/61wxAINCmqL.jpg)